收藏

收藏

518

518 财政部 海关总署 税务总局关于调整风力发电等增值税政策的公告

财政部 海关总署 税务总局公告2025年第10号 2025-10-17

现就调整风力发电等增值税政策有关事项公告如下:

一、自2025年11月1日起至2027年12月31日,对纳税人销售自产的利用海上风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

二、2025年10月31日前已正式商业投产的核电机组,继续按照《财政部 国家税务总局关于核电行业税收政策有关问题的通知》(财税[2008]38号)有关增值税规定执行;2025年10月31日前国务院已核准但尚未正式商业投产的核电机组,核力发电企业生产销售电力产品,自正式商业投产次月起10个年度内,实行增值税先征后退政策,退税比例为已入库税款的50%,其他增值税规定继续按照《财政部 国家税务总局关于核电行业税收政策有关问题的通知》(财税[2008]38号)执行。2025年11月1日后核准的核电机组,不再实行增值税先征后退政策。

三、现行规定与本公告不一致的,以本公告为准。《财政部 国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74号)等文件规定自2025年11月1日起废止,具体见附件。

特此公告。

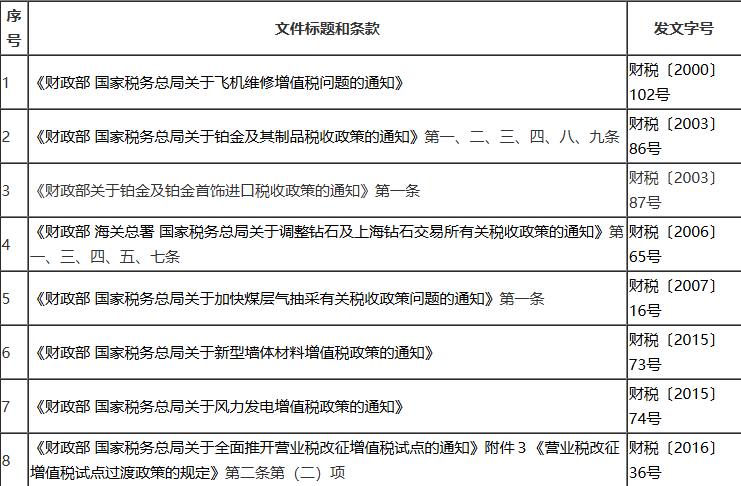

附件:废止文件和条款目录

财政部 海关总署 税务总局

2025年10月17日

附件

废止文件和条款目录

调整风力发电等增值税政策,意义何在?

新华社 2025-10-18

财政部、海关总署、国家税务总局17日联合发布公告,调整风力发电等增值税政策。

“此次调整一大特点是政策目标已经实现的产业性税收优惠政策及时退出。”中国财政科学研究院公共收入研究中心主任梁季举例说,陆上风力发电增值税即征即退政策出台于行业发展初期,在政策和市场的“双轮”驱动下,我国风力发电行业得到了长足的发展,良好行业发展势头无需税收优惠政策的支持。

梁季认为,随着近年深化增值税改革的推进,抵扣链条更加完整,这些行业的增值税税负水平整体明显下降,政策的退出必要且及时。

值得注意的是,根据公告内容,自2025年11月1日起至2027年12月31日,对纳税人销售自产的利用海上风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

“这次调整进一步提高了政策的精准性。”梁季说,比如,本次在取消了陆上风力发电的增值税即征即退政策的同时,仍保留了海上风力发电的增值税优惠政策。这一方面是推动海洋经济高质量发展的需要,另一方面也有目前海上风力发电成本的客观原因。取消和保留并存的政策调整模式,可以防止优惠政策“泛化”和“普惠”化,提高政策支持的精准性。

梁季表示,本次调整的政策主要集中于特定行业、区域以及特定主体,调整这些优惠政策,有利于统一税制,公平税负,为市场营造公平的税收环境,促进公平竞争和全国统一大市场建设。

“此次增值税优惠政策的调整有利于完善增值税制度,为即将在2026年实施的增值税法提供保障。”梁季说。

财政部官宣!这些行业增值税优惠政策即将取消

中国商报 2025-10-19

业内人士表示,在新一轮财税改革中,规范税收优惠政策正加速推进。此次增值税优惠政策的调整有利于完善增值税制度,为即将在2026年实施的增值税法提供保障。

01 陆上风电取消增值税即征即退

根据公告,今年11月1日起废止2015年出台的《财政部 国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》。而当时为了鼓励利用风力发电,自2015年7月1日起,对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

在取消上述优惠政策的同时,公告明确自2025年11月1日起至2027年12月31日,对纳税人销售自产的利用海上风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

对此,上海财经大学公共政策与治理研究院执行院长田志伟表示,现阶段陆上风电技术非常成熟,成本已具竞争力,不再需要特殊税收扶持。而与已经成熟的陆上风电相比,海上风电仍处于发展初期,面临投资成本高、建设难度大、运维挑战多等难题,且海上风电成本目前仍显著高于陆上风电。继续给予海上风电税收优惠,是国家对这块“难啃的骨头”的明确支持,意在鼓励企业向更深、更远的海域发展,提升我国海上风电的技术和装备水平。

此外,核电领域的税收优惠也迎来“新老划断”。根据公告,2025年11月1日后核准的核电机组将不再享受长达15个年度的增值税先征后退优惠。业内人士认为,这标志着核电产业已进入成熟期,可以在更公平的税负环境中参与市场竞争。为确保平稳过渡,公告对10月31日前已投产或已核准的机组设置过渡性安排,以保护投资者的合理预期。

02 调整税收优惠政策意义何在

除了风电、核电等能源领域外,多个现代服务业和制造业的税收优惠也将退出历史舞台。曾为支持融资租赁行业发展而设定的“增值税实际税负超过3%部分即征即退”政策被废止,飞机维修劳务、新型墙体材料、煤层气抽采以及铂金等领域的多项增值税减免或即征即退政策也取消了。

“此次调整的一大特点是政策目标已经实现的产业性税收优惠政策及时退出。”中国财政科学研究院公共收入研究中心主任梁季举例说,陆上风力发电增值税即征即退政策出台于行业发展初期,在政策和市场的“双轮”驱动下,我国风力发电行业得到了长足发展,良好行业发展势头无需税收优惠政策的支持。随着近年来深化增值税改革的推进,抵扣链条更加完整,这些行业的增值税税负水平整体明显下降,政策的退出必要且及时。

“这次调整进一步提高了政策的精准性。”梁季说,比如,本次在取消了陆上风力发电的增值税即征即退政策的同时,仍保留了海上风力发电的增值税优惠政策。这一方面是推动海洋经济高质量发展的需要,另一方面也有目前海上风力发电成本的客观原因。取消和保留并存的政策调整模式,可以防止优惠政策“泛化”和“普惠”化,提高政策支持的精准性。

03 增值税体制改革正加快推进

今年财政部等多部门取消了相关行业税收优惠政策。比如,今年8月发文明确自2025年8月8日起,对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入,恢复征收增值税。而此前这一利息收入免收增值税。

财政部发布的数据显示,今年前三季度,全国一般公共预算收入163876亿元,同比增长0.5%;全国政府性基金预算收入30717亿元,同比下降0.5%。而支出方面,前三季度,全国一般公共预算支出208064亿元,同比增长3.1%;全国政府性基金预算支出74924亿元,同比增长23.9%。

业内人士认为,目前中国增值税优惠政策数量多且较为分散,增值税作为链条税,大量中间环节的减免税政策可能导致抵扣链条中断,既不利于税制规范运行,也有违市场公平,甚至一些不法分子借此虚开发票等,导致国家税款流失。党的二十届三中全会在部署深化财税体制改革时提出,全面落实税收法定原则,规范税收优惠政策,完善对重点领域和关键环节支持机制。今年相关税收优惠政策陆续取消,正是落实上述部署。相关税收优惠政策取消也能在一定程度上增加财政收入。

“本次调整的政策主要集中于特定行业、区域以及特定主体。调整这些优惠政策,有利于统一税制、公平税负,为市场营造公平的税收环境,促进公平竞争和全国统一大市场建设。”梁季表示。

——综合自央视新闻、第一财经、环球网等

推荐阅读

智能推荐

- 1 纳税担保十问十答

- 2 企业破产法修订草案涉税条款由2条增至13条 专家研讨债务豁免的税务处理

- 3 员工因突发疾病回家后48小时内死亡,这算工伤吗?

- 4 税局用征收率核定清算土增税,3亿项目收入变20亿是否合法?

- 5 “暂估成本”可能要休矣!

- 6 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书

- 7 (2024)豫1702刑初808号梅某睿128一审刑事判决书

- 8 (2025)粤0604刑初292号吴某某、吴某某等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审判决书

- 9 (2025)黑0111刑初39号赵某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书

- 10 (2025)豫1423刑初67号崔某;曾某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书