浙财税政[2019]27号 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于明确浙江省储备商品企业及其直属库名单的通知

发文时间:2019-12-04

文号:浙财税政[2019]27号

时效性:全文有效

收藏

收藏

659

659 各市、县(市、区)财政局,国家税务总局浙江省各市、县(市、区)税务局,浙江省税务局税费征收管理局:

根据《财政部 税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的公告》(2019年第77号)规定,经省政府批准,浙江省储备粮管理有限公司等承担省、市、县政府有关部门委托商品储备业务的企业(名单详见附件),可以享受2019年第77号公告规定的税收优惠政策。

附件:全省储备商品企业及其直属库名单

浙江省财政厅

国家税务总局浙江省税务局

2019年12月4日

全省储备商品企业及其直属库名单

| 一、粮油储备商品企业及其直属库 | |

| 1 | 浙江省储备粮管理有限公司 |

| 2 | 浙江省粮食局直属粮油储备库 |

| 3 | 浙江中穗省级粮食储备库(浙江中穗实业有限责任公司) |

| 4 | 浙江德清国家粮食储备库 |

| 5 | 浙江越州省级粮食储备库(浙江越州仓储实业有限公司) |

| 6 | 浙江省舟山储备中转粮库(浙江方舟粮食仓储有限公司) |

| 7 | 浙江衢州省级粮食储备库(浙江通衢粮食仓储有限公司) |

| 8 | 浙江省粮食集团有限公司 |

| 9 | 浙江宁波镇海国家粮食储备库有限公司 |

| 10 | 浙江省镇海港中转粮库有限公司 |

| 11 | 浙江嘉善银粮国家粮食储备库有限公司 |

| 12 | 浙江新市油脂股份有限公司 |

| 13 | 浙江驻开原辽北国家粮食储备库 |

| 14 | 浙江省粮食集团有限公司辽北直属库 |

| 15 | 黑龙江讷河市绿农粮食储运有限责任公司 |

| 16 | 富锦市砚山粮库有限责任公司 |

| 17 | 黑龙江白山国家粮食储备库有限责任公司 |

| 18 | 黑龙江省五常市拉林第五粮库 |

| 19 | 黑龙江佳木斯莲江口国家粮食储备库有限责任公司 |

| 20 | 肇源县隆源粮库有限公司 |

| 21 | 嫩江新良粮食收储有限公司 |

| 22 | 黑龙江虎林迎风国家粮食储备库有限责任公司 |

| 23 | 黑龙江肇东绿农粮油储备有限公司 |

| 24 | 杭州市粮食收储有限公司 |

| 25 | 杭州市粮食收储有限公司密山分公司 |

| 26 | 杭州勾庄粮食仓储有限公司 |

| 27 | 杭州市仁和粮食储备有限公司 |

| 28 | 杭州市军粮供应中心 |

| 29 | 杭州精贡粮食仓储有限公司 |

| 30 | 浙江中谷国家粮食储备库有限公司 |

| 31 | 杭州萧山粮食购销有限责任公司 |

| 32 | 杭州余杭区粮食收储有限责任公司 |

| 33 | 杭州市富义仓米业有限公司 |

| 34 | 浙江恒天粮食股份有限公司 |

| 35 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 |

| 36 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 |

| 37 | 桐庐县粮食收储有限公司 |

| 38 | 建德市国有粮食收储有限公司 |

| 39 | 淳安县国有粮食收储有限公司 |

| 40 | 温州市粮食收储有限公司 |

| 41 | 温州市粮油储运有限公司 |

| 42 | 温州市瓯海区粮食收储有限公司 |

| 43 | 温州市瓯海景新军供站 |

| 44 | 温州市洞头粮食收储有限公司 |

| 45 | 乐清市粮食收储有限公司 |

| 46 | 温州市乐丰粮油有限公司 |

| 47 | 温州市乐丰粮油有限公司军供粮站 |

| 48 | 乐清市虹丰粮农开发有限公司 |

| 49 | 瑞安市粮食收储有限公司 |

| 50 | 永嘉县粮食收储有限公司 |

| 51 | 文成县粮食收储有限公司 |

| 52 | 平阳县国有粮食收储有限公司 |

| 53 | 泰顺县粮食收储有限公司 |

| 54 | 苍南县粮食收储有限公司 |

| 55 | 湖州市储备粮管理有限公司 |

| 56 | 湖州军粮供应有限公司 |

| 57 | 德清县粮食收储有限公司 |

| 58 | 安吉县粮食收储有限公司 |

| 59 | 安吉县中心粮库 |

| 60 | 长兴县粮食收储有限公司 |

| 61 | 长兴县军粮供应站(长兴县军粮供应有限公司) |

| 62 | 嘉兴市粮食收储有限公司 |

| 63 | 嘉兴市军粮供应站 |

| 64 | 海盐县粮食收储有限责任公司 |

| 65 | 海宁市粮食购销有限公司 |

| 66 | 海宁市粮食购销有限公司中心粮库 |

| 67 | 海宁市粮食购销有限公司粮食储备库 |

| 68 | 海宁市粮食购销有限公司谈桥粮油购销站 |

| 69 | 海宁市粮食购销有限公司袁花粮油购销站 |

| 70 | 海宁市粮食购销有限公司新仓粮油购销站 |

| 71 | 海宁市粮食购销有限公司石路粮油购销站 |

| 72 | 海宁市粮食购销有限公司庆云粮油购销站 |

| 73 | 海宁市粮食购销有限公司丁桥粮油购销站 |

| 74 | 海宁市粮食购销有限公司长安中心粮站 |

| 75 | 海宁市粮食购销有限公司经营部 |

| 76 | 海宁市粮食购销有限公司黄湾粮油购销站 |

| 77 | 浙江宝隆米业有限公司 |

| 78 | 中粮面业(海宁)有限公司 |

| 79 | 平湖市粮食收储有限公司 |

| 80 | 平湖市林埭粮食购销有限公司 |

| 81 | 中谷集团乍浦国家粮食储备库 |

| 82 | 桐乡市粮食收储有限公司 |

| 83 | 嘉善县粮食收储有限公司 |

| 84 | 嘉善县粮食购销有限公司 |

| 85 | 嘉善县粮食收储有限公司储备库 |

| 86 | 嘉善中谷粮食收储有限公司 |

| 87 | 嘉善县魏塘粮食收储有限公司 |

| 88 | 嘉善县大云粮食收储有限公司 |

| 89 | 嘉善县西塘粮食收储有限公司 |

| 90 | 嘉善县干窑粮食收储有限公司 |

| 91 | 嘉善县洪溪粮食收储有限公司 |

| 92 | 嘉善县杨庙粮食收储有限公司 |

| 93 | 绍兴市储备粮管理有限公司 |

| 94 | 绍兴市粮食物资管理有限公司 |

| 95 | 绍兴市储备粮管理有限公司军粮供应站 |

| 96 | 柯桥区储备粮管理有限公司 |

| 97 | 上虞区粮食收储有限公司 |

| 98 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 |

| 99 | 新昌县粮食收储有限公司 |

| 100 | 诸暨市粮食收储有限公司 |

| 101 | 金华市军粮供应站 |

| 102 | 金华第二粮库 |

| 103 | 金华市粮食收储有限公司 |

| 104 | 金华市婺州粮食收储有限公司 |

| 105 | 金华市金东中心粮库 |

| 106 | 武义县粮食收储有限责任公司 |

| 107 | 永康市粮食收储有限责任公司 |

| 108 | 浙江省磐安县国有粮食收储有限公司 |

| 109 | 义乌市粮食收储有限公司 |

| 110 | 义乌市军粮供应有限公司 |

| 111 | 兰溪市粮食购销有限公司 |

| 112 | 浦江县粮食收储有限公司 |

| 113 | 东阳市粮食收储有限公司 |

| 114 | 衢州市粮食收储有限责任公司 |

| 115 | 衢州市恒盛军粮供应有限公司 |

| 116 | 衢州市衢江区粮食收储有限公司 |

| 117 | 龙游县粮食收储公司 |

| 118 | 江山市粮食收储有限责任公司 |

| 119 | 浙江省常山粮食收储有限责任公司 |

| 120 | 开化县粮食收储有限责任公司 |

| 121 | 舟山市和粒市场管理有限公司 |

| 122 | 舟山市粮食局直属粮库 |

| 123 | 舟山市粮食收储有限公司 |

| 124 | 舟山中海粮油工业有限公司 |

| 125 | 舟山市军粮供应中心 |

| 126 | 舟山市嘉益粮油有限公司 |

| 127 | 岱山县军粮供应站 |

| 128 | 岱山县粮食收储有限公司 |

| 129 | 嵊泗县军粮供应中心 |

| 130 | 嵊泗县粮食收储有限责任公司 |

| 131 | 嵊泗县粮油总公司 |

| 132 | 舟山市普陀区军粮供应中心 |

| 133 | 舟山市普陀国有粮食收储有限公司 |

| 134 | 台州市储备粮管理有限公司 |

| 135 | 台州市椒江区粮油储备管理有限公司 |

| 136 | 台州市椒江三甲粮食收储有限公司 |

| 137 | 台州市椒江洪家粮食收储有限公司 |

| 138 | 台州市椒江章安粮食收储有限公司 |

| 139 | 台州市椒江粮食收储有限公司 |

| 140 | 台州市椒江军粮供应站 |

| 141. | 台州市椒江海门粮油供应公司南新椒街经营部 |

| 142 | 台州市椒江人丰粮食有限公司 |

| 143 | 台州市椒江区国兴米业商行(陈国兴) |

| 144 | 台州市黄岩区粮食收储有限公司 |

| 145 | 台州市黄岩区城关粮管所 |

| 146 | 台州市黄岩区院桥粮管所 |

| 147 | 台州市黄岩区直属粮库 |

| 148 | 台州市黄岩区粮油总公司 |

| 149 | 台州市路桥区粮油总公司 |

| 150 | 台州市路桥区军粮供应站 |

| 151 | 台州市粮食储备配送中心有限公司 |

| 152 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 |

| 153 | 临海市粮食收储有限公司 |

| 154 | 温岭市粮食收储有限责任公司 |

| 155 | 温岭市粮油经营有限公司 |

| 156 | 玉环市中心粮库有限公司 |

| 157 | 玉环市粮食收储有限公司 |

| 158 | 天台县粮食收储有限公司 |

| 159 | 浙江省仙居县粮食收储有限公司 |

| 160 | 浙江省三门县粮食收储有限公司 |

| 161 | 三门县军粮供应站有限公司 |

| 162 | 浙江丽水国家粮食储备库(浙江处州仓储实业有限公司) |

| 163 | 丽水市军粮供应站 |

| 164 | 丽水市粮食收储有限公司 |

| 165 | 丽水市嘉禾粮油供应有限公司 |

| 166 | 丽水市金光粮油有限公司 |

| 167 | 浙江南粮农业发展有限公司 |

| 168 | 丽水市徳进粮食批发有限公司 |

| 169 | 丽水市粮食总公司 |

| 170 | 青田县粮食收储有限公司 |

| 171 | 云和县粮食收储有限公司 |

| 172 | 庆元县粮食收储有限公司 |

| 173 | 遂昌县粮食收储有限公司 |

| 174 | 缙云县粮食收储有限公司 |

| 175 | 松阳县粮食收储有限公司 |

| 176 | 龙泉市粮食收储有限责任公司 |

| 177 | 龙泉市丰穗粮油有限公司 |

| 178 | 景宁畲族自治县粮食收储有限公司 |

| 二、棉、糖、肉储备商品企业 | |

| 1 | 浙江特产集团有限公司 |

| 2 | 浙江省农村实业发展有限公司 |

| 3 | 浙江海富达冷藏物流有限公司 |

| 4 | 杭州五丰联合肉类有限公司 |

| 5 | 浙江金恩食品科技股份有限公司 |

| 6 | 温州快鹿集团公司 |

| 7 | 湖州南浔华统肉制品有限公司 |

| 8 | 浙江甘泽糖酒仓储有限公司 |

| 9 | 浙江省农村发展集团上虞有限公司 |

| 10 | 金字火腿股份有限公司 |

| 11 | 浙江华统肉制品股份有限公司 |

| 12 | 兰溪五丰冷食有限公司 |

| 13 | 衢州市民心食品有限公司 |

| 14 | 舟山市肉联加工有限公司 |

| 15 | 台州华统食品有限公司 |

| 16 | 温岭市食品有限公司 |

| 三、宁波市商品储备管理企业及其直属库 | |

| 1 | 宁波市粮食收储有限公司 |

| 2 | 宁波市白沙粮库 |

| 3 | 宁波市甬北粮食收储有限公司 |

| 4 | 宁波市甬江粮食收储有限公司 |

| 5 | 浙江宁波庄市国家粮食储备库 |

| 6 | 宁波市军粮供应站 |

| 7 | 宁波市庄桥粮油批发市场有限责任公司 |

| 8 | 宁波市嘉源粮油有限公司 |

| 9 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 |

| 10 | 宁波市米氏实业有限公司 |

| 11 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 |

| 12 | 浙江省宁波市鄞州军粮供应站 |

| 13 | 宁波市鄞州中心粮库 |

| 14 | 宁波市鄞州祥丰粮油有限公司 |

| 15 | 宁海县粮食收储有限公司 |

| 16 | 余姚市粮食收储有限公司 |

| 17 | 宁波市大榭开发区粮食收储购销公司 |

| 18 | 宁波市北仑区粮食总公司 |

| 19 | 宁波市北仑区粮食收储有限公司 |

| 20 | 宁波市镇海区粮食收储有限责任公司 |

| 21 | 宁波市镇海欣欣粮油有限公司 |

| 22 | 慈溪市粮食收储有限公司 |

| 23 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 |

| 24 | 宁波市奉化区军粮供应站 |

| 25 | 象山县粮食收储有限公司 |

| 26 | 象山县军粮供应总站 |

| 27 | 宁波万荣食品有限公司 |

| 28 | 宁波市北仑食品有限责任公司 |

推荐阅读

智能推荐

- 1 公司关联交易的合规要点—基于公司法与税法

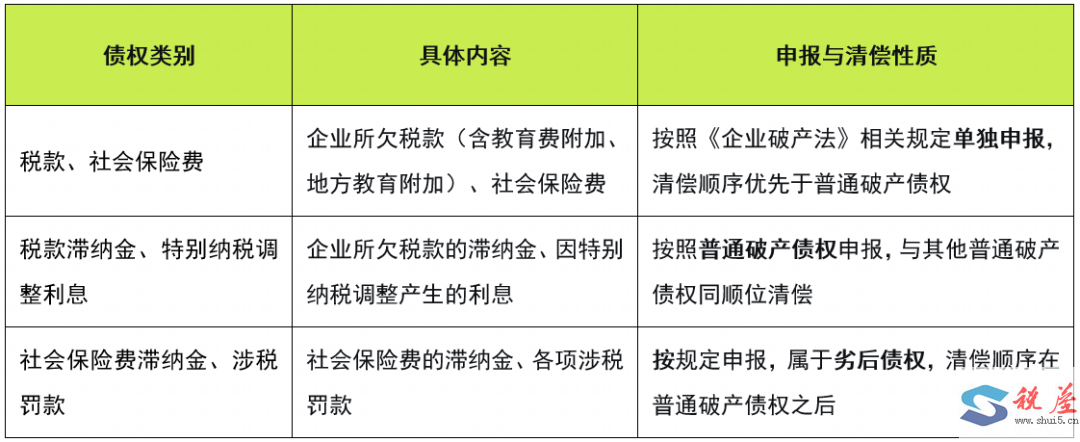

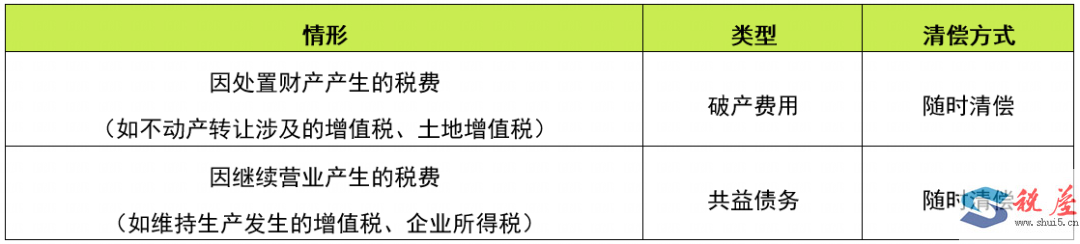

- 2 明晰破产实操指引,优化市场营商环境:《企业破产程序中若干税费征管事项的公告》解读

- 3 异地施工预缴增值税的几大易错点及操作指引

- 4 从税务角度看公司法——债权出资

- 5 国税公告2025年第15号下出口税务风险与跨境电商9810合规路径

- 6 (2025)宁04刑终81号 隋某;郭某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪刑事二审刑事裁定书

- 7 (2024)黔民终357号 欧某、张某康与张某霞、付某均委托合同纠纷二审民事判决书

- 8 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书

- 9 (2024)豫1702刑初808号梅某睿128一审刑事判决书

- 10 (2025)粤0604刑初292号吴某某、吴某某等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审判决书