收藏

收藏

1633

1633 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆建设兵团财务局:

为规范对人身保险业务免征营业税的管理,现就财政部、国家税务总局《关于对若干项目免征营业税的通知》[(94)财税字第2号,以下简称“2号文”]中有关对人身保险业务免征营业税的问题明确如下:

一、根据国务院《关于研究财税体制改革方案出台后有关问题的会议纪要》(国阅字[1994]42号)的精神和保险企业核算制度的变化,对保险公司开展一年期以上(包括一年期)返还本利的普通人寿保险、养老年金保险,以及一年期以上(包括一年期)健康保险免征营业税。

二、对保险公司开办的普通人寿保险、养老年金保险、健康保险的具体险种,凡经财政部、国家税务总局审核并列入免税名单的可免征营业税,未列入免税名单的一律征收营业税。对保险公司新开办的普通人寿保险、养老年金保险、健康保险的具体险种在财政部、国家税务总局审核批准免征营业税以前,保险公司应当先按规定缴纳营业税,待财政部、国家税务总局审核批准免征营业税以后,可从其以后应缴的营业税税款中抵扣,抵扣不完的由税务机关办理退税。

附件:免征营业税的具体险种

二〇〇一年八月十八日

附件:

免征营业税的具体险种

一、中国人寿保险公司

(一)普通人寿保险

1.国寿少儿两全保险

(二)养老金保险

1.国寿99鸿福两全保险 2.国寿养老年金保险 3.国寿金色夕阳养老年金保险 4.国寿分红终身保险 5.国寿分红两全保险 6.国寿千禧理财两全保险(分红型) 7.国寿团体终身寿险 8.国寿团体定期寿险 9.国寿鸿福相伴两全保险(分红型) 10.国寿鸿寿年金保险(分红型) 11.国寿鸿泰两全保险(分红型) 12.国寿鸿运少儿两全保险(分红型) 13.国寿鸿祥两全保险(分红型) 14.国寿鸿盛终身保险(分红型) 15.国寿团体年金保险(补充养老保险型)

(三)健康保险

1.附加意外伤害医疗费用保险 2.国寿团体女性安康保险 3.国寿母婴安康保险 4.国寿计划生育手术安康保险 5.国寿病员安康保险 6.附加疾病住院医疗保险 7.国寿团体医疗保险 8.附加意外伤害医疗保险 9.附加住院医疗保险 10.国寿学生、幼儿平安保险附加意外伤害医疗保险 11.国寿学生、幼儿平安保险附加住院医疗保险 12.人身意外伤害急救保险 13.国寿意外伤害急救保险 14.国寿全家福保险(B) 15.职工团体补充医疗保险 16.国寿辉煌人生保险 17.国寿医疗急救保险 18.国寿大额疾病医疗保险 19.国寿中小学生和幼儿园儿童住院医疗补充保险 20.附加团体综合医疗保险 21.国寿出境人员传染病保险 22.国寿计划生育妇幼幸福健康保险 23.附加疾病住院医疗保险 24.附加三大特定疾病保险 25.团体补充医疗保险(A型) 26.团体补充医疗保险(B型) 27.国寿团体重大疾病保险

二、中国太平洋保险公司

(一)普通人寿险

1.金色童年两全保险 2.子女教育保险 3.喜洋洋消费借贷者定期寿险失业特别附约 4.太平盛世·长泰安康两全保险(C) 5.团体人寿保险(1999年6月) 6.企业负责人太平保险 7.青年英杰 8.少儿幸福安康保险 9.少儿定期还本终身保险 10.太平精英卡保险 11.泰安人身保险 12.老年平安长效还本保险 13.老板卡保险 14.简易人身两全保险 15.金婚银婚保险 16.美满婚姻保险 17.公安干警人身平安保险

(二)养老金保险

1.员工团体年金保险(万能型) 2.补充养老团体年金保险 3.太平盛世·长发两全保险(万能型) 4.团体附加终身寿险 5.幸福伉俪联合寿险 6.学生综合险 7.养老金还本保险 8.福寿双全保险 9.妇女人身权益保险 10.个人定额人寿保险 11.学生平安长效还本保险 12.团体累积型养老保险 13.老有所养年金保险 14.团体人寿保险 15.个人累积型年金保险 16.美满人生保险 17.一生安康保险 18.小福星终身寿险 19.团寿双全保险 20.爱子女年金保险 21.长寿安康保险 22.长寿还本综合保险 23.长寿平安保险 24.长效平安保险 25.城乡居民养老保险 26.定额终身养老年金保险 27.定期定额人寿保险 28.独生子女康宁储蓄保险 29.儿童养老金 30.投资分红寿险团体儿童定额还本寿险 31.团体个人理财 32.先进科技工作者补充养老保险 33.乡村干部养老金保险 34.养老附加险 35.养老金保险 36.个人投资分红人寿保险 37.个体劳动者综合养老保险 38.购物养老 39.孤儿教育安康保险 40.洪福养老保险 41.红太阳 42.还本养老金保险 43.家庭幸福还本保险 44.康乐养老保险 45.跨世纪终身保险 46.少儿教育、婚嫁、养老综合保险 47.双全寿险 48.太平洋双全寿险 49.太平洋人身定额还本保险 50.义务兵及父母人身平安保险 51.义务兵团身险 52.永安人身保险 53.幼儿平安保险 54.员工综合保障保险 55.职工双全寿险 56.职工特约养老保险 57.子女备用金保险 58.综合养老保险 59.三八红旗手补充养老保险

(三)健康保险

1.附加终身住院补贴医疗保险 2.附加住院医疗保险 3.团体补充医疗保险 4.附加团体雇员综合保险健康保险 5.附加太平盛世疾病保险 6.附加终身住院补贴医疗保险 7.附加团体健康保险 8.附加门(急)诊医疗保险 9.附加住院团体医疗保险 10.附加学生、幼儿意外伤害医疗保险 11.输血意外团体疾病保险 12.输血意外个人疾病保险 13.附加团体长期疾病保险 14.妇女团体健康保险 15.城镇职工补充团体短期医疗保险(B) 16.团体重大疾病保险(1999年6月) 17.附加团体重大疾病住院医疗保险(1999年6月) 18.师生团体人身保险附加住院医疗保险(1999年6月) 19.师生团体人身保险附加意外伤害医疗保险(1999年6月) 20.附加个人意外伤害医疗保险 21.附加团体意外伤害医疗保险 22.建筑工程施工人员团体人身意外伤害保险意外医疗附约 23.子女安心团体短期医疗保险 24.婴幼结核病医疗保险 25.特种医疗保险 26.少儿住院保险 27.少儿疾病住院医疗保险 28.九华健康保险 29.育龄妇女肿瘤康复保险

三、中国平安保险公司

(一)普通人寿保险

1.少儿终身幸福平安保险转换条款 2.少儿终身平安保险(新)转换条款 3.少儿终身平安保险(9712)转换条款 4.平安鸿利终身保险(分红型) 5.平安鸿盛终身寿险(分红型) 6.平安世纪彩虹少儿两全保险(分红型) 7.平安鸿祥两全保险(分红型) 8.平安保险金转换年金保险 9.平安千禧红两全保险(分红型,A) 10.平安千禧红两全保险(分红型,B) 11.平安千禧红两全保险(分红型,C) 12.平安附加万寿两全保险(2000)

(二)养老金保险

1.平安创世纪团体年金保险 2.平安团体退休金投资连结保险 3.平安团体年金保险(分红型)

(三)健康保险

1.平安附加重疾终身保险(2000) 2.平安附加防癌终身保险(2000) 3.平安世纪安康十年期住院津贴保险 4.平安团体重大疾病保险(A)款 5.平安女性安康团体重大疾病保险 6.平安附加团体生命尊严提前给予条款 7.平安附加意外伤害住院现金补贴团体医疗保险

四、新华人寿股份有限公司

(一)养老金保险

1.养老金保险(旧) 2.养老金保险(新) 3.小松树教育年金保险 4.递增养老年金保险 5.团体养老金保险 6.瑞丰年金保险 7.终身还本人寿保险 8.少儿终身保障保险 9.吉庆有余两全保险 10.创世之约投资连结型个人终身寿险

(二)健康险

1.重大疾病保险 2.个人、青少年团体疾病住院医疗保险 3.幼儿、青少年团体疾病医疗保险 4.高额补充团体医疗保险 5.团体住院医疗保险 6.个人住院医疗保险 7.重大疾病还本保险 8.重大疾病保险(A) 9.团体大病医疗保险(A) 10.团体住院补充医疗保险 11.团体综合医疗保险 12.防癌终身保险 13.安康重大疾病定期保险 14.团体附加意外伤害医疗保险 15.团体高额医疗保险 16.瑞安团体重大疾病保险 17.重大疾病保险(B) 18.安康重大疾病终身保险 19.重大疾病还本定期保险 20.重大疾病还本终身保险 21.健宁还本终身重大疾病保险 22.个人高额医疗保险 23.个人住院医疗保险 24.瑞宁团体医疗保险 25.健安终身重大疾病保险 26.瑞龙定期团体特定疾病保险 27.瑞龙终身团体特定疾病保险 28.意外伤害医疗特约保险 29.疾病住院医疗特约保险 30.医疗救助团体医疗保险 31.附加医疗救助住院补充医疗保险 32.附加医疗救助高额补充医疗保险 33.附加医疗救助住院补充团体医疗保险 34.附加医疗救助门诊团体医疗保险

五、泰康人寿保险有限公司

(一)普通人寿保险 1.小博士计划保险 2.小博士计划保险(B) 3.小博士计划保险定期保险特约 4.希望英才教育保险 5.世纪宝贝两全保险(分红型) 6.世纪之星两全保险(分红型)A款 7.世纪之星两全保险(分红型)B款 8.松鹤延年两全保险(分红型) 9.团体定期保险 10.吉祥相伴定期保险 11.投资连结保险

(二)养老保险 1.永相伴终身保险 2.常青树终身保险 3.常青树终身保险(B) 4.常青树终身保险(C) 5.指数化年金保险 6.投资连结型年金保险 7.还本终身保险 8.新世纪终身保险 9.泰康养老年金保险 10.泰康两全保险 11.团体增额型养老年金保险 12.终身保险特约 13.世纪长安终身保险 14.世纪永安终身保险 15.世纪英才终身保险 16.福寿两全保险 17.松鹤相伴养老年金保险 18.世纪长乐终身分红保险 19.年金转换特约保险 20.真情2000两全保险 21.团体人寿保险 22.团体终身保险 23.团体定额型养老年金保险 24.团体新一代养老年金保险 25.泰康2000团体年金保险 26.团体年金保险(分红型)条款

(三)健康保险 1.重大疾病终身保险(A) 2.重大疾病终身保险(B) 3.重大疾病保险特约 4.意外伤害收入保障保险 5.重大疾病分红保险 6.女性安康保险 7.女性安心保险 8.手术、麻醉安康保险 9.介入诊断、介入治疗安康保险 10.女性疾病保险 11.妇女节育环安全保险 12.生命关爱重大疾病终身保险 13.团体重大疾病保险特约 14.世纪泰康个人住院医疗保险 15.世纪泰康团体住院医疗保险 16.世纪泰康团体综合医疗保险 17.高额无忧团体医疗保险Ⅰ型 18.高额无忧团体医疗保险Ⅱ型 19.高额无忧团体综合医疗保险Ⅰ型 20.高额无忧团体综合医疗保险Ⅱ型 21.附加健康关爱疾病住院个人医疗保险 22.附加健康关爱意外伤害住院个人医疗保险 23.住院医疗保险特约 24.意外伤害医疗保险特约 25.团体医疗保险特约 26.团体意外伤害医疗保险特约

推荐阅读

智能推荐

- 1 公司关联交易的合规要点—基于公司法与税法

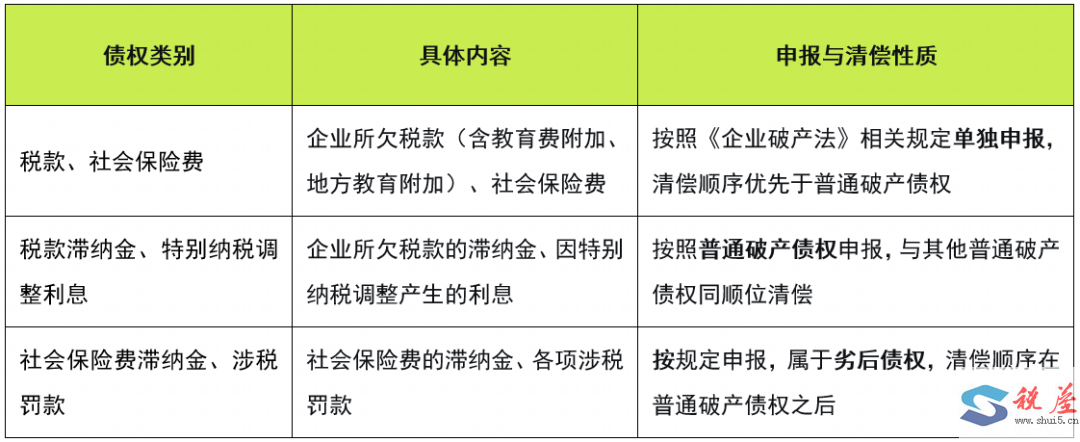

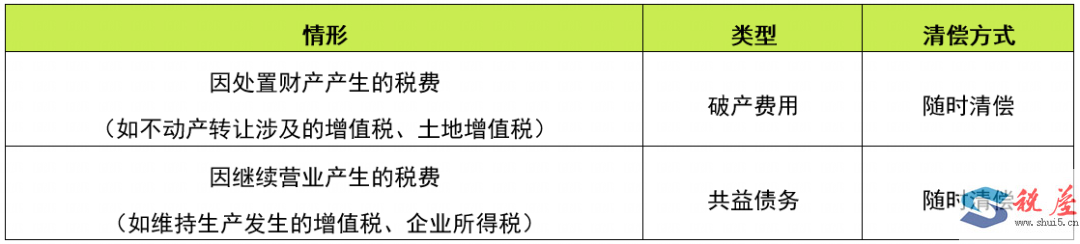

- 2 明晰破产实操指引,优化市场营商环境:《企业破产程序中若干税费征管事项的公告》解读

- 3 异地施工预缴增值税的几大易错点及操作指引

- 4 从税务角度看公司法——债权出资

- 5 国税公告2025年第15号下出口税务风险与跨境电商9810合规路径

- 6 (2025)宁04刑终81号 隋某;郭某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪刑事二审刑事裁定书

- 7 (2024)黔民终357号 欧某、张某康与张某霞、付某均委托合同纠纷二审民事判决书

- 8 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书

- 9 (2024)豫1702刑初808号梅某睿128一审刑事判决书

- 10 (2025)粤0604刑初292号吴某某、吴某某等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审判决书