收藏

收藏

495

495 各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:

2007年上半年,各级税务机关坚持依法治税原则和"聚财为国,执法为民"的税收工作宗旨,认真贯彻落实个人所得税"四一三"工作思路,推进个人所得税科学化、精细化管理,积极开展首次年所得12万元以上纳税人个人所得税自行纳税申报及其后续工作,在组织个人所得税收入方面取得明显成效。现将有关情况通报如下:

一、上半年个人所得税收入情况

2007年上半年,全国税务机关累计入库个人所得税1677.62亿元,比上年同期增长28.46%,增收371.64亿元。

(一)地税局入库个人所得税1390.28亿元,同比增长31.72%,增收334.78亿元。个人所得税收入额前10名的地区依次为:上海206.82亿元;北京157.61亿元;广东136.91亿元;江苏125.11亿元;浙江96.24亿元;深圳70.95亿元;山东44.41亿元;四川41.67亿元;福建35.97亿元;河北32.88亿元。

与2006年同期相比,个人所得税收入增幅前10名的地区依次为:青海83.16%;四川60.21%;新疆56.14%;内蒙古51.72%;大连48.23%;天津43.92%;江苏39.26%;宁夏39.14%;安徽36.85%;深圳36.06%.

(二)国税局入库个人所得税287.34亿元,同比增长14.72%,增收36.87亿元。其中,储蓄存款利息所得个人所得税(以下简称利息税)入库280.39亿元,同比增长14.42%,增收35.34亿元。

利息税收入额前10名的地区依次为:广东28.99亿元;江苏26.03亿元;上海17.06亿元;山东15.40亿元;北京15.05亿元;浙江14.87亿元;河北14.16亿元;河南13.38亿元;四川11.45亿元;辽宁10.82亿元。

与上年同期相比,利息税收入增幅前10名的地区为:江苏33.41%;宁夏32.81%;陕西32.15%;甘肃23.47%;安徽21.49%;宁波19.46%;湖北18.48%;四川17.78%;湖南17.73%;青岛16.08%.

二、上半年个人所得税收入的主要特点

(一)全国个人所得税收入保持稳定较快增长。上半年,全国个人所得税收入增幅(28.46%)高于上年同期增幅(20.80%)7.66个百分点,增收额(371.64亿元)高于去年同期增收额(224.64亿元)147亿元。增幅与全国税收收入增幅(29.01%)基本持平。

(二)地税局负责征收的个人所得税收入稳定增长,但各地增幅不均。上半年,地税局征收个人所得税增幅达31.72%,比去年同期(16.00%)高出15.72个百分点,也高于全国税收收入增幅,费用扣除标准提高的减收因素影响已基本消化。但受去年同期基数和一次性因素影响,分地区来看,各地增幅不均,最低增幅仅18.41%,最高则达83.16%.

(三)国税局征收的利息税收入增长趋缓。上半年,利息税收入增幅(14.42%)大大低于上年同期增幅(47.90%),增收额(35.34亿元)比上年同期(79.44亿元)少44.10亿元。此外,利息税收入增幅也低于全国个人所得税收入增幅;利息税占全国个人所得税收入的比重(16.71%)比去年同期(18.80%)低2.09个百分点;利息税增收额(35.34亿元)占个人所得税增收额(371.64亿元)比重为9.51%,比去年同期(35.36%)下降25.85个百分点。

(四)自行纳税申报补税和申报期结束后查补税款数额较大。2006年度年所得12万元以上个人自行纳税申报补税数额为19.05亿元,占上半年个人所得税增收额的比重为5.13%.从各地上报收入分析材料来看,申报期结束后,各地通过受理逾期申报和约谈检查补缴税款数额较大。据不完全统计,仅4月2日至4月30日,全国自行纳税申报补税1232万元,罚款及滞纳金1.17万元。

三、上半年个人所得税收入影响因素分析

上半年个人所得税收入保持较快增长,主要受以下因素影响:

(一)宏观经济形势稳定,居民收入水平提高,增加了个人所得税税源。上半年,我国国民经济继续保持平稳快速发展,国内生产总值同比增长11.5%,企业效益继续提高,城镇居民人均可支配收入7052元,扣除价格因素,实际增长14.2%,为个人所得税收入较快增长奠定了税源基础。

(二)自行纳税申报补税增加了个人所得税收入,相关工作推动了工薪所得项目收入乃至整体收入的增长。上半年,各级地税局按照税务总局要求,扎实做好年所得12万元以上个人自行纳税申报及其后续工作,补缴个人所得税额较多,增加了收入。同时,申报期结束后通过约谈检查,加强高收入行业和个人的税收管理,促使扣缴义务人严格代扣代缴个人所得税,全国大部分地区上半年都有自行纳税申报以外的查补税款,带动了上半年个人所得税收入的整体增长。

(三)各级税务机关深入落实"四一三"工作思路,进一步加强个人所得税征收管理,堵塞收入漏洞。各级地税局以自行纳税申报为契机,加快推进全员全额扣缴明细申报,规范行政机关和事业单位代扣代缴个人所得税。部分地区对"双定"户重新进行核定,加强对劳务报酬、财产转让、股息、红利等所得的征收管理,拓展税源,堵塞漏洞,将税源转化为税收,促进了个人所得税收入增长。

(四)非劳动所得项目收入增长较快,推动了个人所得税收入增长。上半年各级地税局继续落实二手房转让所得征收个人所得税政策,完善特许权使用费所得、财产租赁所得的征收管理措施,加强对福利彩票、体育彩票中奖等偶然所得的管理,取得明显成效。非劳动所得中的特许权使用费所得、财产租赁所得、财产转让所得、偶然所得增幅分别为:41.25%,27.43%,161.85%,24.11%,部分项目已超过了工资、薪金等劳动所得的增幅。加强非劳动所得征管,不仅能推动个人所得税整体收入的增长,也有利于发挥个人所得税调节分配的功能。

(五)利息税收入增减收因素并存。上半年,利息税保持了一定幅度增长,这主要是与去年同期相比城乡居民储蓄存款余额增加,为利息税的增长创造了客观条件;同时,银行储蓄存款利率逐步提高,储户进行多渠道投资,取款较多,使存款付息率提高,带动了利息税的增长。但受资本市场活跃等因素的影响,前5个月城乡居民储蓄存款余额增幅为9.30%,比上年同期增幅(17.60%)低8.3个百分点,3月份以来的居民储蓄存款余额和增幅均呈逐月下降趋势,同时去年同期基数较高,导致利息税收入增长相对缓慢。

上半年,各省税务机关加强个人所得税收入变化原因分析,为税务总局及时准确分析全国个人所得税收入形势提供了依据。其中,第二季度按时报送收入分析材料的有:天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、大连、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、深圳、海南、四川、贵州、云南、陕西、青海、宁夏、新疆国税局,北京、天津、河北、山西、辽宁、大连、吉林、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、深圳、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏地税局。

四、下半年工作要求

下半年,各级税务机关要继续采取措施,继续贯彻落实个人所得税"四一三"工作思路,提高个人所得税管理质量和效率,充分发挥个人所得税组织收入、调控经济和调节分配的作用。

(一)做好年所得12万元自行纳税申报的相关工作。按照《国家税务总局关于做好2006年度年所得12万元以上个人自行纳税申报期结束后有关工作的通知》(国税发[2007]49号)的要求,继续做好自行纳税申报期结束后有关后续工作,同时,积极准备明年的自行纳税申报工作,提前开展宣传、辅导和工作部署。

(二)加快推广应用全国统一的个人所得税管理系统步伐。按照《国家税务总局关于个人所得税管理系统推广应用工作的通知》(国税函[2006]1092号)的要求,在规定的时间段完成三类地区相应的推广计划,为改进和加强个人所得税征管打下坚实的基础。

(三)积极推进全员全额管理工作。扩大全员全额扣缴明细申报的覆盖面,切实提高扣缴义务人代扣代缴工作水平。

(四)进一步加强二手房交易所得和拍卖所得的征管。按照税务总局关于加强房地产税收一体化管理工作的要求,进一步推进二手房交易所得和房屋租赁所得的个人所得税征管工作。要认真贯彻《国家税务总局关于加强和规范个人取得拍卖收入征收个人所得税有关问题的通知》(国税发[2007]38号)的精神,加强和规范个人取得拍卖收入的个人所得税征管。

(五)做好储蓄存款利息所得个人所得税减征后的相关工作。最近,国务院修订了《对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法》(国务院令502号),做出了利息税减按5%征收的决定。下半年,各级国家税务局要按照《国家税务总局关于做好对储蓄存款利息所得减征个人所得税有关工作的通知》(国税发[2007]88号)等文件的要求和2007年8月1日全国视频会议精神,提高认识,统一思想,充分准备,深入贯彻落实减征利息税政策,并做好减征利息税对收入影响的分析。

推荐阅读

智能推荐

- 1 公司关联交易的合规要点—基于公司法与税法

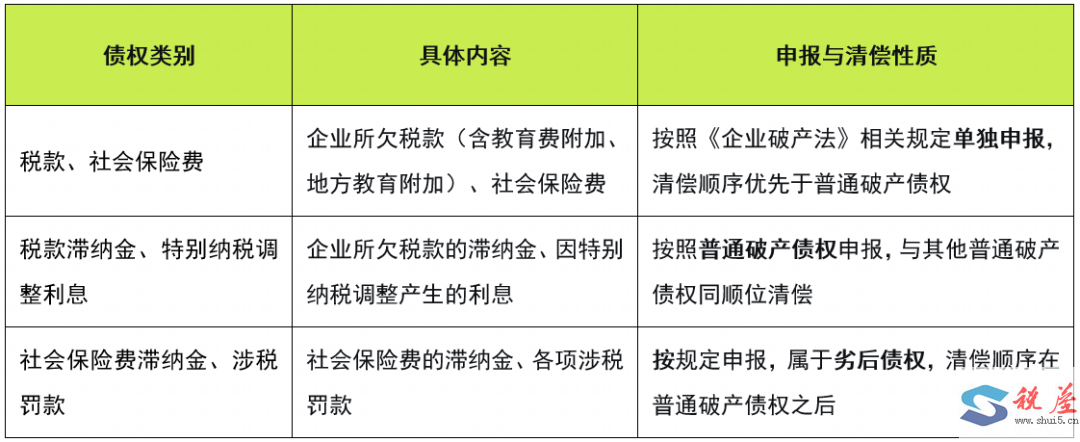

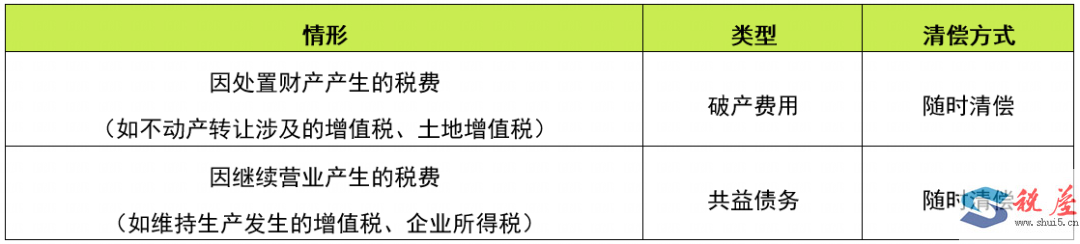

- 2 明晰破产实操指引,优化市场营商环境:《企业破产程序中若干税费征管事项的公告》解读

- 3 异地施工预缴增值税的几大易错点及操作指引

- 4 从税务角度看公司法——债权出资

- 5 国税公告2025年第15号下出口税务风险与跨境电商9810合规路径

- 6 (2025)宁04刑终81号 隋某;郭某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪刑事二审刑事裁定书

- 7 (2024)黔民终357号 欧某、张某康与张某霞、付某均委托合同纠纷二审民事判决书

- 8 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书

- 9 (2024)豫1702刑初808号梅某睿128一审刑事判决书

- 10 (2025)粤0604刑初292号吴某某、吴某某等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审判决书