收藏

收藏

1491

1491 财政部、税务总局、海关总署三部门联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号,下称39号公告)规定,自2019年4月1日起,试行增值税期末留抵税额退税制度。所谓的留抵税额,可简单理解为当进项税额大于销项税额时所产生的未能抵扣的进项税额。产生留抵税额的原因主要有企业建设期的大规模投资、服务行业的集中采购(进项抵扣的税率较高而适用的销项税率较低)等。进项税额指的是纳税人在购进货物、无形资产或者不动产等时支付的增值税额,它对应于销售方的销项税额,在销售方已就此履行纳税义务后,如果采购方一直不能消化抵扣进项税额,就产生了阶段性的国家占用企业资金甚至纳税人重复纳税的问题。对纳税人适时退还留抵税额,则既可缓解企业的资金压力,又能实实在在地起到减税效果。为保证该项政策的顺利实施,国家税务总局发布了《关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第20号 ,下称20号公告)。

回溯既往,我国曾经在特定行业试行过类似的退税办法,相关政策散见于《财政部 国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》(财税[2011]107号)、《财政部 国家税务总局关于大型客机和新支线飞机增值税政策的通知》(财税[2016]141号)、《财政部 国家税务总局关于利用石脑油和燃料油生产乙烯芳烃类产品有关增值税政策的通知》(财税[2014]17号)等。而最近一次较大规模的留抵退税政策,则是《财政部 税务总局关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》(财税[2018]70号)规定的针对装备制造等先进制造业、研发等现代服务业和电网企业等特定对象的留抵退税。39号公告的发布,将增值税期末留抵税额退税制度扩大到所有企业,且没有设定期限,即拟作为一项长效制度,在我国增值税制度中无疑具有重要意义。

一、留抵税额退税的条件

纳税人必须同时符合以下条件,方可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额:

1.符合增量留抵税额的计算规则。自2019年4月税款所属期起,连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元。所谓增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。从统计学的角度看,这属于一个定基比较的计算规则。

例1:某企业2019年3月底存量留抵税额为50万元,当年4月底留抵税额42万元,5月份到10月份的留抵税额分别为60万元、55万元、80万元、70万元、90万元和120万元。

从中可以看出,4月底虽然有留抵税额,但无增量,应予以排除。5月份到10月份连续6个月的留抵税额均大于3月底的留抵税额,且10月底的留抵税额比3月底的留抵税额增加70万元,超过了50万元,因此符合申请退还增量留抵税额的条件。

例中如果有任一月份的留抵税额小于等于50万元,都不符合规定的留抵退税条件。如果连续6个月有增量留抵税额,但是,在最后的10月底的留抵税额增量小于50万元,同样不符合规定条件。所以,纳税人应该对该项政策实施后的进项税额抵扣凭证的认证、申报进行合理筹划,以满足形成退税的必要条件。

此外,39号公告还规定,有关“连续六个月”的期间不得重复计算。例1中,在10月份成功申请退还留抵税额后,必须从当年11月份起重新观察、计算是否又发生连续六个月增量留抵税额均大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元。假定11月份留抵税额为130万元,虽然超过了3月份的留抵税额50万元,但因为11月份不可以与之前的月份连续计算,因此,11月份不可申请留抵税额退税。

自2019年4月1日起,39号公告中还出台实施两项新政策,需要注意其与计算留抵税额之间的关系。

第一个政策是:纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中一次性抵扣。那么,一次性转入的待抵扣部分的不动产进项税额,在当期形成留抵税额的,可否用于计算增量留抵税额呢?在国家税务总局的相关政策解读中是可以的。

39号公告中还规定了一个过渡性政策:自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。请注意,这个加计抵减政策是直接抵减纳税人的应纳增值税额,它不是通过增加进项税额方式来减税的,所以,按照当期可抵扣进项税额加计10%的金额不得用于计算增量留抵税额。

2.对纳税人税法遵从的规定。上述文件中要求纳税人的纳税信用等级为A级或者B级;申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形;申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的。

3.纳税人自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。也就是说,纳税人必须在享受增值税即征即退、先征后返(退)政策与留抵税额退税之间作出取舍。因为纳税人获得了留抵税额退税,则进项税额留抵数减少,未来应交增值税增加,如果再享受一次即征即退、先征后返(退)政策,就产生了重复退税。从税收筹划的角度看,留抵退税是“时间性差异”,即征即退、先征后返(退)政策是“永久性差异”。所以纳税人在两者之间还是以选择后者为宜,除非是进项留抵金额过大,以致于享受即征即退、先征后返(退)政策遥遥无期的,则可放弃这些减税政策,转而申请留抵税额退税。

二、留抵税额退税的计算

纳税人当期允许退还的增量留抵税额,按照下述公式计算:

允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×60%

对此,需要注意以下几点:

第一,允许退还的只是以增量留抵税额为基础,而不是全部留抵税额。在例1中,即为70万元,而不是120万元。

第二,必须搞清楚“进项构成比例”这个概念。在39号公告中将其定义为2019年4月至申请退税前一税款所属期内已抵扣的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。计算这个比例的分子、分母指标区别在于,分母是大于等于分子数的,分子中仅为规定的三类凭证上已抵扣的进项税额,而分母包括了同期全部已抵扣进项税额,除了分子上的三类凭证外,还有依据农产品收购发票、旅客运输票据(如电子普通发票、飞机票等)等按规定抵扣的进项税额。

不过,笔者认为该进项构成比例的计算方法仍有值得商榷之处。目前的政策是要求纳税人统计从2019年4月直至申请退税前一税款所属期内的分子、分母的相应数据:首先会加大纳税人的管理成本。试想,如果一家公司在2020年10月份符合退税条件,则要将2019年4月直至2020年10月的所有进项税额抵扣数分类统计出来。而如果它在2021年11月份又符合退税条件,又要将2019年4月直至2021年11月的所有进项税额抵扣数分类统计出来,并非易事。其次,这种计算方法未必科学,因为能够申请留抵税额退税的,必须是连续六个月的指标符合规定条件,也就是说,增量留抵税额的形成主要是在这六个月内发生的,可以依据这六个月相关指标进行计算,而不必永远从2019年4月起始的数据计算,况且,如果之前已有连续六个月符合条件而申请过留抵税额退税,相当于做过一次“清税”,在下一次申请留抵税额退税时,更没有必要将从2019年4月起始的数据加入分子、分母了。

第三,允许退还的增量留抵税额还有一个60%的比例限制,这主要是考虑到财政的承受能力。

例2:承例1,假定该公司2019年5月~10月凭增值税专用发票抵扣进项450万元,凭旅客运输票据、农产品收购发票等抵扣进项50万元。

11月份纳税申报期内,该公司可向主管税务机关申请退还留抵税额为:70×[450/(450+50)]×60%=37.8(万元)。

如果该企业收到了37.8万元退税款,则该企业10月底的留抵税额就应从120万元调减为82.2万元(120-37.8)。此后,纳税人应将11月份作为起始月,再往后连续计算6个月的增量留抵税额的情况,如再次满足退税条件,可继续按规定申请留抵退税。

三、增量留抵退税与出口退税的关系

增量留抵退税与出口退税退还的都是纳税人的进项税额,所以这两个政策可以有条件地兼容。39号公告规定,纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,适用免抵退税办法的,办理免抵退税后,仍符合本公告规定条件的,可以申请退还留抵税额;适用免退税办法的,相关进项税额不得用于退还留抵税额。也就是说,只有适用免抵退税办法的出口业务(通常是生产企业),才能申请留抵退税。

20号公告规定,纳税人在同一申报期既申报免抵退税又申请办理留抵退税的,或者在纳税人申请办理留抵退税时存在尚未经税务机关核准的免抵退税应退税额的,应待税务机关核准免抵退税应退税额后,按最近一期《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》期末留抵税额,扣减税务机关核准的免抵退税应退税额后的余额确定允许退还的增量留抵税额。

税务机关核准的免抵退税应退税额,是指税务机关当期已核准,但纳税人尚未在《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第15栏“免、抵、退应退税额”中填报的免抵退税应退税额。

例3:某企业于2019年某月既申报免抵退税又申请办理留抵退税,在填写增值税纳税申报时,“一般项目”中的当月销项税额为0,进项税额为100万元,上期留抵税额为139万元,无进项转出等其他事项,因申报免抵退税尚未经税务局核准,故第15栏“免、抵、退应退税额”填0,故表中“期末留抵税额”为239万元。纳税人既申报免抵退税又申请办理留抵退税时,必须是先办理免抵退税,再办理留抵退税。假定主管税务局核准出口退税121万元,则该企业的留抵税额调整为118万元(239-121),应据此判断是否符合增量留抵退税的条件并计算应退税额。同时,纳税人应注意税务机关是否会要求按调整后的数据重新提交《退(抵)税申请表》。

由于纳税人申请增量留抵退税后,如果纳税人存在税收风险疑点等而会导致税务机关核准留抵退税工作的暂停,因此,留抵退税的最终获准可能会有时间上的延迟。为此,20号公告还规定,在纳税人办理增值税纳税申报和免抵退税申报后、税务机关核准其免抵退税应退税额前,核准其前期留抵退税的,以最近一期《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》期末留抵税额,扣减税务机关核准的留抵退税额后的余额,计算当期免抵退税应退税额和免抵税额。

税务机关核准的留抵退税额,是指税务机关当期已核准,但纳税人尚未在《增值税纳税申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》第22栏“上期留抵税额退税”填报的留抵退税额。

例4:某企业于2019年某月办理增值税纳税申报和免抵退税申报,“一般项目”中的当月销项税额为0,进项税额为100万元,上期留抵税额为139万元。税务机关在核准其当月免抵退税应退税额前,核准了其前期留抵退税30万元。那么,在计算该纳税人当期免抵退税应退税额和免抵税额时,进项税额的金额应还原为209万元(100+139-30)。

需要说明的是,这与前面所说的必须先办理免抵退税再办理留抵退税并不矛盾。因为这个先后顺序针对的是纳税人在同一纳税期间既申报免抵退税又申请办理留抵退税的情形,而例4中,纳税人申请办理留抵退税在先,申报免抵退税在后。

四、正确计算留抵退税后的应交城建税、教育费附加

在退还纳税人留抵的进项税额后,如果纳税人产生了销项税额及应交增值税,则原先退还的增量留抵税额转变成应交增值税,依据当期缴纳的增值税附征的城市维护建设税、教育费附加会相应增加。为解决这一问题,《财政部 税务总局关于增值税期末留抵退税有关城市建设税 教育费附加和地方教育附加政策的通知》(财税[2018]80号)规定:对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。

例5:承例1、例2,假定该企业在2019年11月份产生销项税额110万元,当月无新增进项税额,则当月应交增值税为27.8万元(110-82.2)。当月应交的城市维护建设税、教育费附加计税依据为0,该企业可以从当月应交增值税为27.8万元中扣除前面已退还留抵退税37.8万元中的27.8万元,未扣除完的部分可向后结转扣除。

我要补充

我要补充

0

0

推荐阅读

智能推荐

- 1 现金流量表:穿透利润迷雾,看清经营真相

- 2 公司关联交易的合规要点—基于公司法与税法

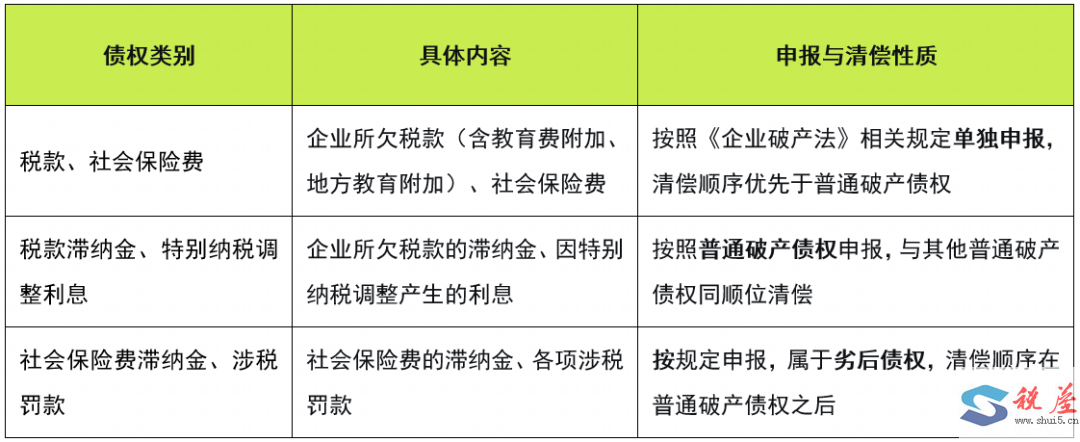

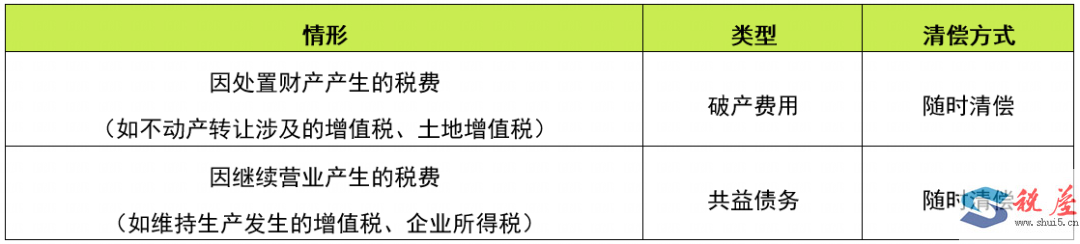

- 3 明晰破产实操指引,优化市场营商环境:《企业破产程序中若干税费征管事项的公告》解读

- 4 异地施工预缴增值税的几大易错点及操作指引

- 5 从税务角度看公司法——债权出资

- 6 (2025)辽行再19号河北港口某有限公司;国家税务总局大连市税务局不予受理行政复议申请决定再审行政判决书

- 7 (2024)鲁15刑终257号孔某峰虚开发票、虚开增值税专用发票等二审刑事判决书

- 8 (2025)宁04刑终81号 隋某;郭某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪刑事二审刑事裁定书

- 9 (2024)黔民终357号 欧某、张某康与张某霞、付某均委托合同纠纷二审民事判决书

- 10 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书