收藏

收藏

559

559 各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:

2005年全国税务系统按照科学化、精细化管理的要求,不断更新管理理念,完善征管体制,夯实管理基础,进一步提高了税收征管质量和效率。2005年是我国完成第十个五年计划(以下简称“十五”)的最后一年,为此,我们将“十五”期间税收征管质量考核情况一并作了汇总和分析,以利各地对“十五”期间税收征管质量考核情况进行整体把握。现将2005年度暨“十五”期间税收征管质量考核及其报表会审有关情况通报如下:

一、基本情况

从考核情况来看,2005年全国的征管质量水平普遍提高,各地的征管基础工作得到进一步巩固和加强。

(一)登记率

1.2005年基本数据

(1)国税局:登记率平均为99.8%,比上年提高0.07个百分点。其中,企业为99.9%,比上年提高0.08个百分点;个体为99.7%,比上年提高0.01个百分点。

(2)地税局:登记率平均为97.4%,比上年降低0.7个百分点。其中,企业为99.5%,比上年提高0.3个百分点;个体为96.6%,比上年降低1个百分点。

2.“十五”期间数据变化

3.数据变化分析

“十五”期间国税局、地税局平均税务登记率逐渐提高并趋稳定,由2001年的97.19%提高到2005年的98.50%,提高1.31个百分点,尤其是2003年后,登记率基本稳定在98.50%以上。其中,国税局由97.86%提高到99.80%,提高1.94个百分点,登记率逐年提高且基本稳定在99.42%以上;地税局由96.40%提高到97.40%,提高1个百分点,也基本稳定在97.40%以上。

“十五”期间,税务登记率的逐年提高说明各地对税收的源头管理日益重视,通过加强对纳税人的户籍管理,逐步提高税务登记率。特别是《税务登记管理办法》颁布后,各地通过加强与工商信息交换、共享和比对,定期开展清理漏征漏管户工作,建立日常的登记户管理机制等手段加大贯彻落实力度,为日常税收征管打下扎实的基础。

(二)申报率

1.2005年基本数据

(1)国税局:纳税申报率平均97.9%,比上年提高0.5个百分点。其中,企业为97.7%,比上年提高0.08个百分点;个体为97.9%,比上年提高0.7个百分点。

(2)地税局:申报率平均97.2%,比上年提高0.05个百分点。其中,企业为97.6%,比上年降低0.1个百分点;个体为96.7%,比上年提高0.1个百分点。

2.“十五”期间数据变化

3.数据变化分析

“十五”期间,国税局、地税局平均申报率除2002年略有下降外,其他年度都呈提高趋势,由2001年的96.01%提高到2005年的97.50%,提高1.49个百分点。其中,国税局由96.71%提高到97.90%,提高1.19个百分点;地税局由94.30%提高到97.20%,提高2.9个百分点。

“十五”期间,国税局、地税局平均申报率的提高因素:一是各地建立了多元化的申报格局,通过广泛推行多元化的申报方式,特别是积极推行电子申报方式和在双定户中采用简易申报、减并征期方式,极大地方便了纳税人办理纳税申报,促进了纳税效率的提高;二是基层税务机关以催报催缴工作为突破口,加强税源监控与催报工作力度,促进纳税人按期申报;三是各地积极落实税收管理员制度,加大了对纳税人申报行为的辅导,促进了纳税遵从度的提高。

(三)入库率

1.2005年基本数据

(1)国税局:入库率平均98.6%,比上年提高0.3个百分点。其中,企业为98.6%,比上年提高0.3个百分点;个体为99.4%,比上年提高0.2个百分点。

(2)地税局:入库率平均97.3%,比上年提高0.7个百分点。其中,企业为97.3%,比上年提高0.4个百分点;个体为98.2%,比上年降低0.5个百分点。

2.“十五”期间数据变化

3.数据变化分析

“十五”期间,国税局、地税局平均入库率持续提高,由2001年的96.48%提高到2005年的98.20%,提高1.72个百分点。其中,国税局入库率逐年提高,由96.66%提高到98.60%,提高1.94个百分点;地税局由96.30%提高到97.30%,提高1个百分点,但每年的入库率有所波动,特别是2004年比上年下降了1个百分点,下降为96.67%,与国家加强房地产业宏观调控,收紧银根,企业流动资金紧张有一定关系,2005年恢复到97.30%.

“十五”期间,入库率随着税收收入的增加而逐年提高,一是各地深化税款缴库方式改革,大力推行电子化缴税,加快了税银库联网和税款无纸化工作进程,确保了税款的及时足额入库;二是按照精细化管理要求,认真落实税收管理员工作职责,及时对纳税人进行催缴,强化了税款和罚款催缴力度;三是加强委托代征工作,完善了零散税款的源头控管。

(四)欠税增减率

1.2005年基本数据

(1)国税局:欠税增减率为-5.3%,清理欠税力度比去年略有下降,降低了4.7个百分点。

(2)地税局:欠税增减率为1.1%,清理欠税力度比去年有较大下降,降低了11.3个百分点。

2.“十五”期间数据变化

3.数据变化分析

“十五”期间国税局、地税局欠税增减率变化幅度较大,除2005年地税局欠税增加外,每年欠税都有不同程度下降,其中,国税局2002年和2004年、地税局2001年至2004年的清理欠税力度较大,分别降低了10多个百分点。

从欠税增减率来看,各地每年都采取了压缩欠税的一系列措施,如完善欠税核算体系、落实欠税公告和欠税人报告制度、实施欠税目标管理办法等措施,清欠力度不断加大,欠税逐年减少。但个别地区欠税的控制和清理工作仍不理想,新欠增长较快,需进一步提高认识,加强管理,加大控制新欠和清理陈欠工作的力度。

(五)滞纳金加收率

1.2005年基本数据

(1)国税局:按户次计算为94.9%,比上年提高了1.3个百分点;按金额计算为73.7%,比上年下降了18个百分点。

(2)地税局:按户次计算为95.5%,比上年下降了1.4个百分点;按金额计算为95.1%,比上年下降了0.3个百分点。

2.“十五”期间数据变化

3.数据变化分析

“十五”期间,国税局、地税局平均滞纳金加收率,从户次角度看,各年度呈上升态势,由2001年的91.98%提高到95.30%,提高3.32个百分点,其中,国税局由90.93%提高到94.90%,提高3.97个百分点;地税局由93.11%提高到95.50%,提高2.39个百分点。

“十五”期间,国税局、地税局平均滞纳金加收率,从加收金额看,呈持续提高趋势,由2001年的71.66%提高到86.50%,提高14.84个百分点。其中,国税局由71.81%提高到73.7%,提高1.89个百分点,但各年度起伏较大,2004年达到91.72%,2005年回落到73.70%;地税局由69.23%提高到95.1%,提高25.87个百分点,且从2002年后一直稳定在95%左右。

滞纳金加收率的提高与各地认真贯彻落实税收征管法及其实施细则密不可分,但与严格税收执法的要求相比,需进一步加大力度。

(六)处罚率

1.2005年基本数据

(1)国税局:按户次计算为94.9%,比上年提高了5.7个百分点;按金额计算为59%,下降了8.1个百分点。

(2)地税局:按户次计算为90.1%,比上年下降了1个百分点;按金额计算为24.6%,下降了27.4个百分点。

2.“十五”期间基本数据变化

3.数据变化分析

“十五”期间,国税局、地税局平均处罚率按户次和金额都有大幅度的提高。按户次由2001年的57.1%提高到2005年的91.4%,提高34.3个百分点。其中,国税局由68.5%提高到94.9%,提高26.4个百分点;地税局由48.81%提高到90.1%,提高41.29个百分点;按金额由2001年的13.78%提高到2005年的36.7%,提高22.92个百分点。其中,国税局由20.25%提高到59%,提高38.75个百分点;地税局由11.41%提高到24.6%,提高13.19个百分点。

从“十五”期间处罚率统计图表看,由于各地严格执行税收征管法及实施细则,对涉税违法行为加大了处罚力度,国税局、地税局平均处罚率明显提高。但2005年国税局、地税局按金额计算的处罚率均有不同程度的降低。说明部分地区没有严格按照税收征管法的处罚标准执行,在实际工作中仍然存在较多的应处罚未处罚现象。

二、2005年报表会审情况

总局在对各地上报的征管质量考核报表汇总的同时,对报表在及时性、完整性、准确性、逻辑性以及正确使用软件等方面的情况进行了审核。审核结果表明,绝大多数地区能够做到加强组织领导,强化责任意识,按照总局的要求,切实做好全年征管质量考核报表的编报工作,优质高效地完成工作任务。

经对各地报表的及时性、真实性、完整性、逻辑性以及使用软件情况进行综合考核,较好的单位有(按考核结果)陕西、江西、浙江、贵州、山东、大连、天津、内蒙古、山西、河南、甘肃、福建、云南、重庆、四川、北京、江苏、深圳、青岛、湖南、吉林、新疆、广西、宁波、黑龙江、厦门、上海、安徽、河北、湖北省(区、市)国家税务局;山东、湖北、湖南、天津、福建、江苏、青岛、浙江、北京、内蒙古、山西、厦门、河南、四川、黑龙江、重庆、新疆、安徽、贵州、陕西、广东省(区、市)地方税务局。

此外,不少单位还能够创造性地开展工作,使税收征管质量考核工作不断创出新意。主要体现在以下几个方面:

(一)建立机制、狠抓落实,定期分析、定期找漏,结合实际,把征管质量考核纳入税收管理员日常考核、能级评定和工作目标责任制考核的内容,不断加大征管质量考核力度,保证了征管质量不断提高。如大连市国税局建立征管质量分析会议制度,由市局局长亲自主持,查找问题,分析不足,通过几个月的努力,征管质量主要指标显著提高;福建省地税局实行欠税“有色警报”制度,对不同性质欠税采取不同的压欠措施;陕西省国税局紧密依靠当地政府,加大清欠力度,欠税大幅降低。

(二)依托信息技术,利用综合征管软件,进一步提高征管质量数据准确性。浙江省国税局结合综合征管软件V2.0系统自行开发了征管质量考核系统,不仅由省局自动产生征管质量报表,而且加大了对征管质量的分析监控,规范了征管业务操作,有效地确保了系统基础数据的真实准确,促进征管质量不断提高。福建省国税局完善以综合征管软件为依托的征管质量考核管理机制,结合省局“数据枢纽”进行统一量化考核,报表质量在内容完整度和数据真实性、准确性方面有了较大提高。

(三)拓展信息化应用渠道和提高应用水平。内蒙古自治区国税局、山西省国税局、北京市地税局等部分单位运用企业基础信息交换平台或综合征管软件监控工具,加强与各部门的信息交流,切实提高源头监控的针对性和有效性;江苏省国税局、浙江省国税局、厦门市地税局等部分单位开发了银税库联网电子缴税系统实行税银库联网,保证税款及时足额入库;江西省国税局、河南省国税局、深圳市国税局、大连市国税局、青岛市国税局等部分单位定期出具数据质量报告,加大对数据的分析利用。黑龙江省地税局通过计算机开展行业评税,规范定期定额操作、公平税负,增加了个体税收收入。

少数地区仍存在对报表编报工作缺乏重视,组织不力,人员调动频繁,工作衔接不力等问题;有的还存在人为调整指标现象。海南省地税局、甘肃省地税局等少数单位迟报现象较为严重,影响了全国的报表汇审工作。

三、对征管质量考核报表的要求

(一)增强责任意识,强化管理

会审结果反映出部分地区对报表的报送不够重视,在报表编报工作中数据填报不完整、不按规定口径填报、逻辑关系明显错误、经催报仍不及时上报等老问题仍然存在。今后,各地要进一步强化管理,增强责任意识,切实把好数据质量关。

(二)稳定人员,加强培训,提高工作质量

税收征管质量考核及其报表会审上报工作具有较强的专业性,涉及部门广,数据来源渠道多,分析统计量大,逻辑关系性强。各地要采取有效措施保证从事报表工作人员的相对稳定性,进一步加强对报表编报人员的培训,以确保征管质量考核工作的质量和效率。

(三)提升信息化应用水平,加强数据分析利用

今后,凡已使用总局综合征管软件的地区,一律通过综合征管软件自动生成征管质量考核指标;未使用总局征管综合征管软件的地区也要依托本地征管软件自动生成征管质量考核指标,确保考核数据的真实性和准确性。各地在提高报表数据真实性和准确性的同时,要强化对征管报表和征管质量考核数据的分析利用,找出管理中存在的问题,提出解决问题的意见和建议,堵塞管理漏洞,以利进一步夯实税收征管基础,不断提高税收征管质量和效率。

推荐阅读

智能推荐

- 1 公司关联交易的合规要点—基于公司法与税法

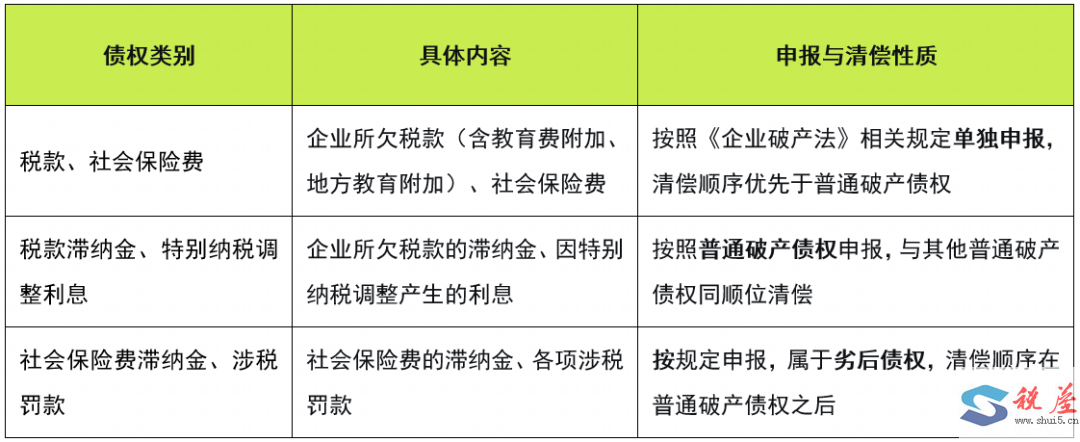

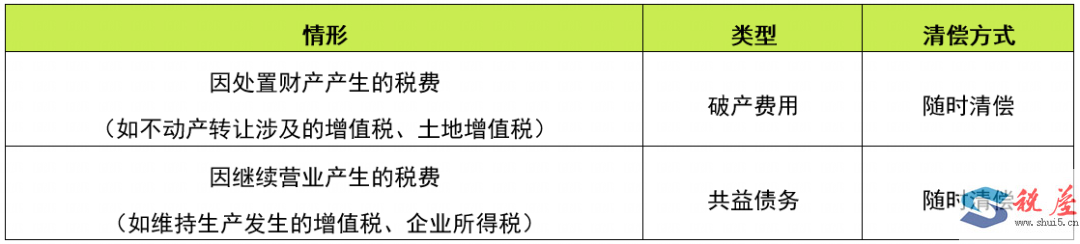

- 2 明晰破产实操指引,优化市场营商环境:《企业破产程序中若干税费征管事项的公告》解读

- 3 异地施工预缴增值税的几大易错点及操作指引

- 4 从税务角度看公司法——债权出资

- 5 国税公告2025年第15号下出口税务风险与跨境电商9810合规路径

- 6 (2025)宁04刑终81号 隋某;郭某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪刑事二审刑事裁定书

- 7 (2024)黔民终357号 欧某、张某康与张某霞、付某均委托合同纠纷二审民事判决书

- 8 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书

- 9 (2024)豫1702刑初808号梅某睿128一审刑事判决书

- 10 (2025)粤0604刑初292号吴某某、吴某某等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审判决书