收藏

收藏

492

492 失效提示:依据海关总署公告2010年第76号 海关总署关于决定废止和宣布失效部分规范性文件,本法规全文废止。

广东分署,各直属海关:

根据《中华人民共和国反倾销和反补贴条例》的规定,国务院关税税则委员会决定对原产于日本和韩国的进口不锈钢冷轧薄板征收反倾销税,征税时间从初裁时间2000年4月13日开始,征税期限不超过5年。现将对外贸易经济合作部2000年第15号公告印发你关,并就执行中的有关问题通知如下:

自2000年12月18日上述公告发布之日起,对原产于日本和韩国的进口不锈钢冷轧薄板(包括税号72193100、72193200、72193300、72193400、72193500、72199000、72202000项下厂商按照本通知附件二所列的反倾销税税率征收反倾销税。但下列用途及型号、规格的不锈钢冷轧薄板除外:

(一)制造彩色显像管电子枪帽类零件用不锈钢带,规格为0.32毫米×110毫米、0.32毫米×120毫米、0.15毫米×10毫米、0.4毫米×110毫米等。

(二)用于生产剃须刀片的不锈钢,规格为:厚度0.1±0.0076毫米;宽度22.2±0.030毫米;不直度在1200毫米长度内,小于3.175毫米;每卷重量17-30千克,中间无接头。

(三)洗衣机、微波炉用不锈钢板,日本钢号SUS430BAN0.4,规格0.5毫米;日本钢号SUS430N0.4,规格0.6毫米;日本钢号SUS430BA,规格0.4毫米、0.8毫米、1.0毫米。

(四)汽车排气系统用不锈钢薄板,日本钢号为SUS409(409L)、SUS436,规格为0.4毫米、0.5毫米、0.6毫米、0.7毫米、0.9毫米、1.0毫米、1.1毫米、1.4毫米、1.5毫米、1.8毫米、2毫米、2.5毫米。

进口经营单位凡进口原产于日本和韩国(包括已达成价格承诺协议的日本和韩国公司)的上述用途及型号、规格的不锈钢冷轧薄板,应先经国家经济贸易委员会认定,海关凭进口经营单位出具的国家经济贸易委员会反倾销反补贴办公室的认定证明不征收反倾销税。

凡进口经营单位申报进口不锈钢冷轧薄板必须向海关提交原产地证明,如果原产地为日本或韩国,还需提供原厂商发票。各关应加强对原产地证明和原厂商发票及其他贸易单证的审核,以确定是否真实、有效,并加强对有关货物的查验。

对于进口经营单位申报进口不锈钢冷轧薄板时不能提供原产地证明,且经查验也无法确定货物的原产地不是日本和韩国的,海关应按附件二所列的其他日本公司的税率征收反倾销税。

对于进口经营单位能够提供确认原产地为日本或韩国的原产地证明,但不能提供原厂商发票的,海关应按附件二所列的其他日本公司或其他韩国公司的税率征收反倾销税。

反倾销税和进口环节增值税的计算公式为:

反倾销税税额=海关完税价格×反倾销税税率

进口环节增值税税额=(关税完税价格+关税+反倾销税)×进口环节增值税税率

各关根据《海关总署关于对原产于日本和韩国的进口不锈钢冷轧薄板实施临时反倾销措施的通知》(署税传[2000]42号电)征收的现金保证金,应按本通知所明确的征收反倾销税的商品范围和附件二所列的反倾销税税率计征转为反倾销税和进口环节增值税。对于超出附件二所列税率的多征部分,有关单位在公告发布之日起6个月内向征收地海关申请退还的,海关应准予退还,其中属于本通知第一条予以排除征收反倾销税的,有关单位应凭国家经济贸易委员会反顷销反补贴办公室的认定证明办理金额退还手续。对于低于附件二所列税率的少征部分不再补征。

对已达成价格承诺协议的日本和韩国公司的不锈钢冷轧薄板征收的现金保证金,除属于本通知第一条予以排除征收反倾销税的可以退还保证金以外,其他保证金如何处理将另行通知。

除本通知已有明确规定的以外,对进口已达成价格承诺协议的日本和韩国公司的不锈钢冷轧薄板,应按照《海关总署关于进口韩国和日本7家公司不锈钢冷轧薄板执行价格承诺协议有关问题的通知》(署税[2000]819号)的规定执行。

对于伪报原产国或伪造进口不锈钢冷轧薄板原产地证明或原厂商发票的行为,海关应按有关规定进行处罚。

有关加工贸易保税进口货物如何征收反倾销税等方面的问题,请按照《关税征管司关于执行反倾销若干问题的通知》(税管[2000]190号)执行。

总署已将有关内容在海关业务系统参数库进行了调整,请各关及时接收如下数据文件并及时入库,确保反倾销税的征收:

(一)节点名:ZS31

(二)用户名:BULLETIN

(三)目录:〔.H883APP〕

(四)文件名:COMPLEX.TXT《商品综合分类表》

IMPORT-S.TXT《进口附加税税率表》

(五)《商品综合分类表》商品编号98010030备注为“2000年12月18日”为最新版本。

随文所附海关公告,请于2000年12月18日对外公布。

执行中如遇到问题,请及时与总署关税征管司联系。

特此通知。

推荐阅读

智能推荐

- 1 互联网平台企业的涉税信息报送新规速递暨对平台内经营者和个人的挑战与应对

- 2 互联网平台涉税信息报送规定来了!灵活用工行业或面临“洗牌”?

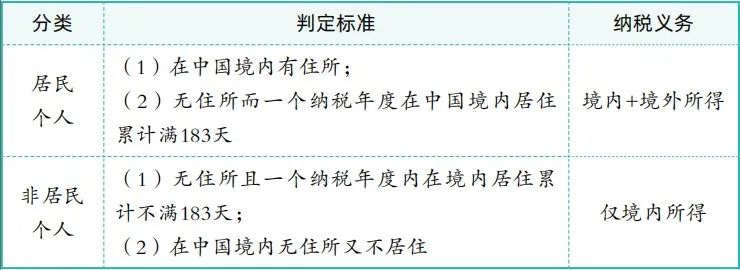

- 3 中国税务居民个人境外收入征税相关背景及政策要求

- 4 试评《互联网平台企业涉税信息报送规定》及配套公告

- 5 内地企业赴港投资:熟悉政策要点,做好税务管理

- 6 (2025)京0112民初12823号杜某某与北京某某置业有限公司房屋买卖合同纠纷一审民事判决书

- 7 (2024)最高法执复63号某某建工集团有限公司、西宁某某房地产开发有限公司建设工程合同纠纷、建设工程合同纠纷执行复议执行裁定书

- 8 (2024)最高法民申6606号某某国际有限公司、苏州某某股份有限公司等股权转让纠纷民事申请再审审查民事裁定书

- 9 (2021)鲁03行终52号张某某、国家税务总局淄博市税务局第二稽查局税务行政管理(税务)二审行政判决书

- 10 (2023)川1002执异225号国家税务总局某某局、某某商业银行某某分行借款合同纠纷执行异议执行裁定书