收藏

收藏

820

820 9月30号晚上9点多,最高人民法院发布了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的解释(征求意见稿)》。

节前最后一天晚上发新法新规,最高法不是第一次了,而是很多很多次。

征求意见稿一出,律师的朋友圈就转疯了。

这是新《公司法》自2024年7月1日实施以来,最高法第一次系统回应实务中的“乱象”。

律师们期待这部解释已经很久了。过去一年,我们在大量实务和调研中都能感觉到:公司法的新规则,已经彻底改变了诉讼生态。

尤其是这3类案件,几乎一夜之间爆炸式增长:

•债权人利用第五十四条要求股东“认缴出资加速到期”;

•债权人结合第二十三条的纵向+横向人格否认,让公司背后的股东和实控人对债务承担连带责任;

•过去几年挂名法定代表人特别多的情况下,围绕第十条的“法定代表人辞任与涤除”诉讼全面爆发。

这三类纠纷成了律师朋友圈、案源群里讨论的高频词。

也是不少企业最头疼、最容易被卷入的风险点。

那么这次的征求意见稿有没有给出答案?能不能解决问题?

我对这个问题非常感兴趣,因为之前写了很多相关的研究文章,见:

穿透100个案例,一文讲透新《公司法》第88条第1款(万字长文)

新《公司法》中杀伤力最强的隐形Boss已经登场,不是实缴也不是横向穿透

穿透400+案例,全网最细最实用新公司法第54条加速到期全解析

2025上半年全国公司类案件数暴涨78.42%

因此,我从9月30号当晚11点开始研究撰写,第一时间进行分析总结。

首先,先看一看为什么是这三大高发案件。

01 公司类案件保障,尤其是这3类案件

7月21日,最高人民法院公布了《2025年上半年司法审判工作主要数据》。

特别显眼的一组数字:全国法院受理与公司有关的一审案件 9.7 万件,同比增长 78.42%。

而这还只是“立案”的案件,要知道调解量也暴增了,真实增长估计远超 78%。

律师们都懂:案件量的飙升,就是案源的飙升。

背后的推手只有一个——2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》。

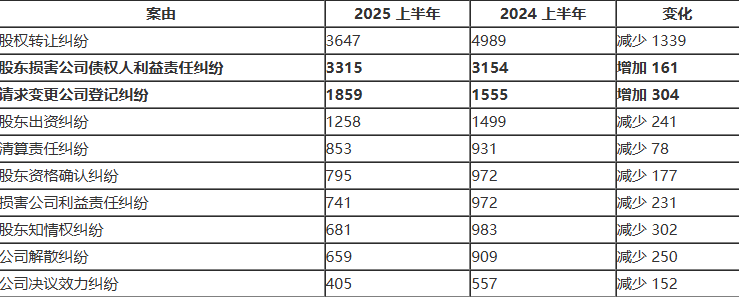

我们整理了裁判文书网公开的公司类前十案由,对比 2024 上半年和 2025 上半年(见下表):

首先,你会发现,怎么2025年案件数量反而变少了?

这个很正常,裁判文书网目前的更新节奏和数量本来就让人摸不清头脑,案件不上裁判文书网的越来越多。虽然最高法公布公司类案件上涨了78%,但公布上网的案件没跟上。

这个表最值得关注的是:在整体 78% 暴增的大背景下,“股东损害公司债权人利益责任纠纷”和“请求变更公司登记纠纷”,增长尤其明显。

结合我们在实务中的观察和数据库统计,这两类的实际增长远比表格显示的 +161、+304 夸张太多了。

而这两类,正好对应上面说的三大新规:第五十四条、第二十三条、以及第十条(法代涤除)。

►股东损害公司债权人利益责任纠纷 → 新《公司法》“追债三宝”全面出手:

•第五十四条:认缴出资可被加速到期;

•第八十八条第一款:历史股东被要求对现任股东未实缴部分承担补充责任;

•第二十三条第二款:公司之间人格混同时可横向穿透。

►请求变更公司登记纠纷 → 全部源于 第十条:挂名法定代表人辞任与涤除终于有了司法出口。

这就是为什么说,债权追偿与法代涤除,已成为 2025 年公司法实务中最突出的案源增长点。

下面,我们来逐一分析下。

02 认缴出资加速到期:程序有了秩序,标准仍然摇摆

2.1 现在的痛点和问题

先说第五十四条:

公司不能清偿到期债务的,公司或者已到期债权的债权人有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东提前缴纳出资。

这一条原本是为了强化债权实现效率,让“认缴”不再成为空头承诺。但自新法生效以来,实务中很快暴露出四个核心争议:

第一,时间效力不明。

很多债务和出资约定是在新法实施前产生的,债权人起诉时究竟能不能用第五十四条?

一些法院认为可以。比如(2024)粤0113民初2966号案,法院说虽然事实发生在新法前,但不明显违背合理预期,因此适用新法。

也有法院坚决否定。比如(2024)辽0283民初2723号案,因债务形成于旧法施行前,直接驳回债权人请求。

还有(2024)鲁0283民初10976 号案,即使公司逃避履债且实控人愿意担责,法院仍以“新法不适用于既往行为”为由不支持。

这种分裂导致律师在判断案源价值时十分被动。

第二,“不能清偿”怎么判断。

有的法院要求资不抵债或执行终本;有的只要公司停产、欠税、现金流断裂就认定;还有的把债务人“自认”作为依据。典型案例:

•(2024)鲁1329民初5036号:公司停产且巨额负债,认定不能清偿;

•(2024)渝0114民初4101号:欠税 2.35 万元,认为不足以证明不能清偿;

•(2024)赣01民终2580号:一审因执行未果支持加速,二审查明公司有 1453 万债权,撤销原判;

•(2024)沪0116民初10024号:公司自认无力清偿,法院采信。

结果就是不同法院各行其是,预测成本极高。

第三,恶意逃债没有用武之地。

对于第五十四条的原文,可以看出,是有想制止恶意不还债的目的的。

很多企业明明有偿还能力,却长期拒不履行生效判决、转移资产、拒绝沟通。

这类“赖债”场景是立法本意要重点打击的,但过去一年判例几乎都是客观标准在起作用,主观恶意很少被引用。

第四,入库的问题。

条文写的是“提前缴纳出资”,理论上钱应先进入公司账户,再按破产或清算规则分配,也就是“入库”。

但多数法院直接判“股东向某个债权人支付”。如果公司事实上资不抵债,这种直接清偿可能损害其他债权人利益。

相关实务问题普法讲解示范

2.2 征求意见稿如何回应

征求意见稿在程序上做了重要统一:

第二十四条明确:债权人不能在执行程序中直接追加未到期出资的股东,必须另案起诉。

第二十二、二十三条对涉及多个债权人、多个股东的案件如何合并审理、保全和执行分配给出原则。

这至少把“怎么起诉”统一了,避免各地执行法官随意追加股东。

但实质标准依然空白:

•没有说第五十四条是否对新法前形成的出资义务适用;

•没有给出“不能清偿”的客观认定标准;

•没有把“拒不执行、转移资产”等恶意逃债场景写进触发条件;

•没有区分“入库清偿”与“直接清偿”。

2.3 我认为的改进方向

如果最高法想让这一条真正发挥作用,至少要做到三点:

1、明确溯及力:对新法前形成、施行后起诉的出资义务适用第五十四条。因为这条延续了《九民纪要》第六条的精神,不会违背合理预期。

2、客观与主观双标准:

•客观上可参考《企业破产法解释(一)》第四条:资不抵债、执行终本、持续停产、严重欠税、法定代表人失联等;

•主观上明确:拒不执行生效判决、多次催告无回应、转移隐匿财产等,可推定“不能清偿”。

3、区分入库与直清:

•公司已严重资不抵债,应要求股东先出资入公司,再按清算或破产规则统一分配;

•公司有能力但恶意赖债,可直接判其对债权人清偿,形成威慑。

如果这些不补上,未来案源虽然多,但每个案子不确定性依旧很大。

03 对第八十八条第一款的正面回应:顺位、路径、举证,三处落锤

过去一年,新《公司法》第八十八条第一款,是绝对的大热门。

引发了全社会的轩然大波,我写了两篇八十八条的文章都成了全网爆款。

而且还经历了人大法工委和最高法的“互撕”,最后溯及力问题还被直接否了,最高法明确该条不溯及适用于2024年6月30日前完成的股权转让。

征求意见稿没有改变这个立场,把办案路径写细了。

这次的征求意见稿没有推翻这一立场,但对实务办案的“怎么用、在哪用”做了细化和梳理。它把第88条第一款的三个关键环节——顺位、路径、举证——落到了条文里。

下面,按照这三根主线,逐一来看。

3.1 顺位:彻底坐实“先现后前”

第88条的核心逻辑,一直是现任股东先履行未实缴,不够再找前手股东补充。

但过去一年,不分案件在程序上乱了套——债权人直接在执行程序里申请追加前手,法院有时也照单全收,跳过了对现股东履责的核查。

征求意见稿用第二十四条第2款堵上了这条路:

第二十四条第2款 “金钱债权执行中,公司债权人申请变更、追加未届出资期限的股东为被执行人,人民法院应当裁定驳回,并告知其另行提起诉讼。”

也就是,执行端不能抄近道,要走实体诉讼,先起诉公司和现股东,查明现股东是否履责,再谈前手股东的补充责任。

过去常见的“执行异议里直接抓前手”,正式被堵死。

3.2 路径:办案链路被写清楚

1、合同不能改写法定顺位

第四十二条 “股权转让协议中约定的出资责任与公司法第八十八条规定不一致……不予支持,但该约定不得对抗公司、公司债权人。”

意思很直白:转让双方可以内部约定分担责任,但对外无效。

债权人面前,仍然按“先现后前”走。

这让交易律师在起草合同时,知道内部分担可以写,但要提醒客户不要幻想用合同对抗外部债权。

2、未届期转让遇加速,直接适用第一款

第四十三条 “股东转让未届出资期限的股权时,已经符合法定的加速到期事由……人民法院可以……直接依照公司法第八十八条第一款作出裁判。”

也就是说,只要触发了第五十四条的“不能清偿到期债务”,法院就优先走第88条第一款的补充责任链路。

不必再去第二款中寻找“转让人与受让人的连带责任”。

对律师来说,争点被收敛到两个问题:

公司是否客观不能清偿到期债务;

现股东是否已履责。

3、出资不足与抽逃出资后的转让被分轨处理

第四十四条

•前段:股东未全面履行出资义务即转让,转让人与受让人在出资不足范围内承担连带责任;受让人要主张善意,由其自证。

•后段:股东抽逃出资后转让,不支持直接让受让人连带;但 明知抽逃 的受让人要承担补充赔偿责任。

这是一次重要的细化:

•“未实缴”链路仍是连带责任,但受让人必须自己举证善意;

•“抽逃”链路则先追抽逃人及负有责任的董监高,只有在受让人明知抽逃的情况下,才会让其补充赔偿。

过去这两种情况经常混在一起判,现在有了清晰分流。

3.3 举证:责任各归其位

征求意见稿在举证责任上也做了调整,让法官有了更清晰的判断标准:

►受让人善意抗辩要自己证明

不再是“法官自由心证”。谁要主张“我不知道前手没缴钱”,就必须拿出证据。

►加速到期的触发条件被拉回事实框架

第二十四条把重点放在“公司客观不能清偿到期债务 + 公司自身不主张出资”,再结合第二十一至二十三条的证据与管辖规则来判断。 这意味着:什么是“加速”,谁来证明,都有了路径指引。

►同一被告的出资责任集中认定

第二十二条鼓励合并审理、一次性分配,避免不同债权人各打一枪,减少程序混乱和重复裁判。

3.4 时间效力:维持现有口径,留给个案说理

征求意见稿没有新增任何溯及力例外。

最高法此前已明确:第88条第一款不适用于2024年6月30日前完成的股权转让。

这次解释沿用了这一口径,也没有“旧案新罚”的窗口。

我此前提过的四类“可能例外情形”——重大债务风险中急转、明显不合理对价、受让人无履约能力、已具破产原因仍转股。

相关实务问题普法讲解示范

在这版解释中依然没有被列为明文规则。

推测正式稿也会维持这一态度:把空间留给法官在个案中通过诚实信用原则和滥用权利审查来判断恶意转让。

3.5 对实务的直接影响

这套规则落地后,办案的可预期性大幅提升:

1、程序刚性

不能再跳过现股东直接拉前手进执行。先现后前、先诉再补,成为硬性规则。

2、举证落位

谁主张谁证明:受让人善意抗辩要自己拿证据;加速到期要有客观财务或执行依据。

3、合同边界清晰

内部可以分担,但外部债权人面前改不了法定顺位。交易律师要提醒客户:合同只能在内部追偿时起作用。

对律师而言,诉讼端的打法、交易尽调的要点、抗辩证据链的搭建,都有了更稳的抓手。追债、抗辩、交易设计都能少走弯路。

04 横向人格否认:框架被重建,但门槛仍嫌偏低

4.1 现存的痛点和问题

再来看第二十三条。它的第二款写道:

《公司法》第二十三条第二款 股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的,各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。

这是首次把“横向穿透”写进法律。目的是打击利用兄弟公司转移资产、逃废债的行为。但它也引起了巨大争议。因为如果认定标准太松,中小企业之间稍有财务交叉就可能被判承担连带责任。

过去一年,实践中出现了两个明显问题:

一是过度依赖“财务混同”。

法官为减轻债权人举证压力,只要看到控制人一致+财务交叉(共用账户、相互开票、交叉结算),就直接认定人格混同。

这种做法脱胎于《九民纪要》列出的六个混同表现(如无偿使用资金、不作财务记载等),但本来需要详细证据。现在变成“谁付钱谁收钱一样”就够,门槛明显被拉低。

二是忽视完整的侵权要素。

第二十三条本质是侵权责任,应当审查“滥用公司形式—逃债意图—造成债权人损害”的因果链。

但很多判决直接从“混同”跳到“连带”,甚至不去分析是否为业务便利、是否有不当转移、损害如何发生。结果是“形式化+结果主义”裁判盛行。

以上两点可以参考:(2024)赣0725民初726号、(2024)云0581民初3855号、(2024)豫0191民初16831号、(2024)陕01民终22477号、(2024)粤5103民初1712号、(2024)鲁1502破6号等。

相关实务问题普法讲解示范

4.2 征求意见稿如何回应

草案对这一块做了较大篇幅的规范:

►第四条列出综合判断因素:控股股东是否通过不当利益输送、是否意在逃避债务,财产混同、人员混同、住所混同、资本显著不足等。

►第五条明确横向穿透:同一控股股东直接或间接过度控制多个公司,或者公司间财产混同无法区分并严重损害债权人利益的,可以请求任一公司对另一公司债务承担连带责任。

►对实际控制人场景给了两个立法方案:一种允许直接比照第二十三条连带;另一种要求通过其他条文走损害赔偿路径。

►第六条要求人格否认必须在实体诉讼中提出,不得在执行程序中直接追加。

这些规定比过去的“碎片化裁判”要进步得多,也给律师办案提供了更可预测的路径。

但仍然存在一些空白。

草案依然没给出“混同”的量化阈值。比如:要不要持续一段时间?资金规模多大才算“广泛性”?是不是必须有逃债指向?都没写。

也没有强制要求法院完整说理,仍然可能“只看结果”。

如果正式稿不提高门槛,中小企业正常的账户往来、偶发性的资金周转,仍有可能被误判为混同,从而被横向追责。

同时,就“实际控制人”的责任承当,征求意见稿在第五条第二款提出了两套立法选项:

一种是直接比照公司法第二十三条第一款,在“过度控制/财产混同、严重损害债权人利益”的场景下,对实际控制人适用连带责任;

另一种是区分控制路径:以股权投资间接控制的,可参照第二十三条第一款承担连带;以其他方式控制的,则依公司法第一百八十条第三款、第一百九十一条、第一百九十二条等规定承担损害赔偿责任。

从维护公司法人格稳定与责任精确归因出发,我个人认为更可取的是后者:将“横向公司之间的连带”与对控制人的责任类型分流处理,避免把非股权型控制一概上提到连带清偿的强度。

4.3 我认为的改进方向

除此之外,我认为应当在正式稿中加上:

►“混同三性”标准:持续性(非偶发)、广泛性(非少量资金)、指向性(明显为逃债设计)。

►裁判说理义务:要求法官对“滥用控制—转移资产—损害结果”完整分析,避免结果主义。

►实控人责任边界:非股权控制应适用损害赔偿,而不是直接连带,保持公司制度的基本稳定。

这样既能打击恶意逃债,又能避免把正常商业便利误伤。

05 法定代表人辞任与涤除:司法端基本打通,行政端需接力

5.1 现存的痛点和问题

最后是第十条。它规定:

公司的法定代表人按照公司章程的规定,由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。

公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

这是新法针对“挂名法定代表人无法辞任”的老大难问题开出的药方。但过去一年我们看到三个阻力:

1、公司不配合。 辞任董事或经理后,公司拖延不选新法代,也不提交登记材料,导致原法代长期挂名。

2、法院设置门槛。 不少法院仍以“内部治理事务”“未穷尽公司路径”为由拒绝受理涤除请求。

3、登记机关缺乏强制力。 公司不变更,市场监管部门也难以直接介入。

相关实务问题普法讲解示范

5.2 征求意见稿如何回应

意见稿在这一块进步最大:

第一条明确:法定代表人可以直接以公司为被告,起诉确认辞任,并要求公司办理变更登记或涤除信息。

法院应确认:自公司收到书面辞任通知之日起,法定代表人就视为辞任。

如果公司在法院指定期限内确定新法代,判令其办理变更登记;如果不作为,法院直接判决涤除。

同时规定:辞任到变更登记前的对外责任,原则上由公司承担,相对人明知除外;公司不得以“未办理变更登记”为抗辩。

这些规定几乎打通了司法路径,给“被挂名”者一条明确的解脱之路。

但仍然有待完善的部分。

关键在于送达与登记衔接:

如何认定公司“收到辞任通知”?章程约定的方式优先还是电子邮件可否?拒收算不算?

法院判决后,市场监管部门能否自动同步登记?逾期不变更是否有罚款、列入异常名录等制裁?

如果行政端不跟进,很多胜诉判决仍可能停在纸面。

5.3 我认为的改进方向

正式稿或配套规定最好补充:

送达规则:允许电子送达、拒收视为送达;章程约定的地址有效。

行政联动:判决文书自动推送至登记系统;对逾期不改的公司可罚款或列入经营异常名单。

这样才能让“辞任即辞法代”真正落地。

06 结语:这三类案源还会继续暴涨

很多人会问:解释出来了,争议减少了,案子是不是会少?

可能会更多。

因为权利与路径被点亮,沉睡的需求就更加被唤醒了。

6.1 先看第54条。

以前大家纠结“能不能加速”“去哪儿加速”“证据要什么”。现在征求意见稿把程序先拎稳:别在执行里“抓股东”,拉回实体审理,合并审理、集中认定。

这会带来两件事:

一是债权方的预期被点燃。律师更敢立案,更敢收集“不能清偿”的证据链,更多“终本案子”被重启。

二是企业端的对抗需求被抬高。一旦被诉加速,既要就“不能清偿”抗辩,又要就“入库/直清”“偿付顺序”做博弈。

攻守两头都需要律师。

6.2 下面看第88条第一款:历史股东补充责任。

征求意见稿做堵死了执行端追加,必须“先现后前”;还把合同效力、加速触发、未实缴/抽逃分轨都写清。

对律师的意义很直接:

债权方起诉链路可预期,能打包大额案件;

被告方抗辩方向明确,可做“现股东防御+前手减责”两端产品;

交易律师可用条文做 股权转让 风险尽调包 ,帮企业在转让时留好“善意证据链”。

解释后, 追债、抗辩、交易合规 三个方向可能都会诞生大量案源。

6.3 再看第23条的人格否认。

过去是“口径散、证据杂、结果跳”。现在给了过度控制、财产混同、恶意利益输送这些关键词,还把“必须走实体诉讼、不得在执行端直接追加”写死。

►这会直接扩大案源。 债权人知道怎么起诉、起谁;

►律师知道怎么做证据“指向性”,把“混同”做成“滥用—转移—损害”的完整链。

►同一个集团、多个公司、多个债权人——案件天然可被“打包”处理。这对律所就是项目级案源。

6.4 最后是第10条的法代辞任与涤除。

一句话概括:司法端被打通了。

可以直接起诉确认辞任生效;公司不作为,法院判涤除。

那些“挂名法代”“历史法代”“另案被缠”的企业主,会主动找律师“摘帽子”。

这类案件体量大、周期短、转介绍强,天然适合做标准化产品。

6.5 总结一下。

第一,路径清晰,更适合产品化和降本增效可包装。可以做标准化卡片、短视频、直播话术、线下宣讲,自然更好获客。

第二,和“钱”强绑定,付费意愿高。加速到期,直接关系到现金流;人格否认,直接改写“追谁的钱”;法代涤除,直接切断对外风险。

强金钱属性+强时效压力,客户愿意为“速度与确定性”买单。风险计费、分段计费、成功收费都有空间。

第三,双边都有需求=可双向切入。债权人一侧要“快、准、并案”;被告一侧要“抗、和、化解链条责任”。

同一规则,攻守两端都是案源。律所可以在不同客户群体做差异化定位。

这也是为什么,我们过去一年给 谱法365会员 持续推出了很多期相关谱法卡片。

我要补充

我要补充

0

0

推荐阅读

智能推荐

- 1 现金流量表:穿透利润迷雾,看清经营真相

- 2 公司关联交易的合规要点—基于公司法与税法

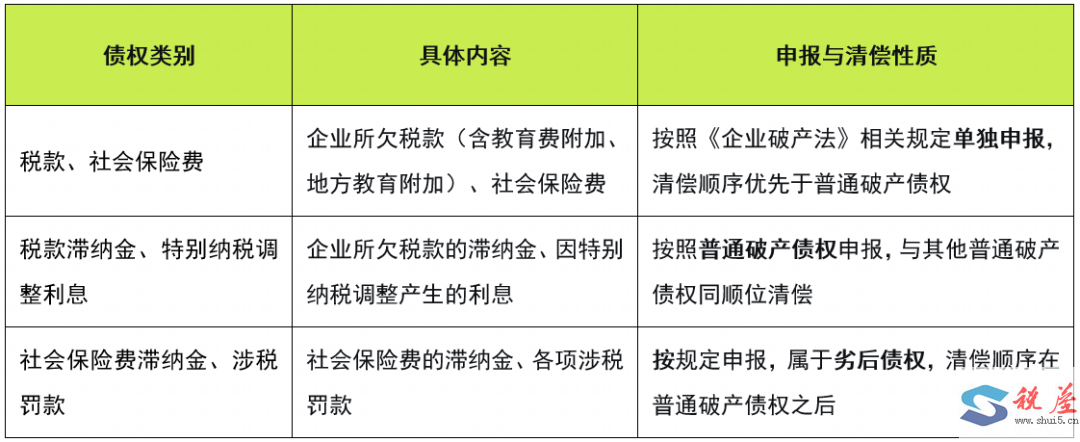

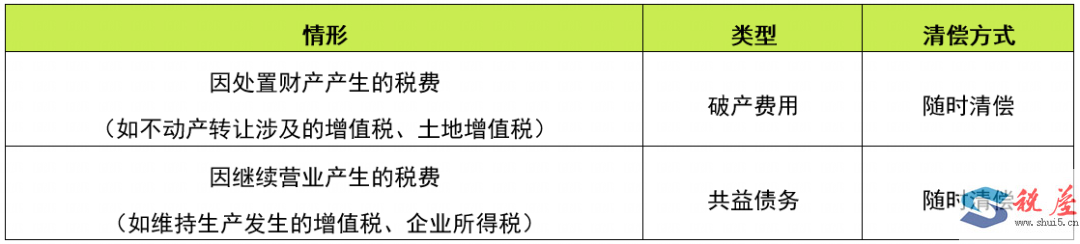

- 3 明晰破产实操指引,优化市场营商环境:《企业破产程序中若干税费征管事项的公告》解读

- 4 异地施工预缴增值税的几大易错点及操作指引

- 5 从税务角度看公司法——债权出资

- 6 (2025)辽行再19号河北港口某有限公司;国家税务总局大连市税务局不予受理行政复议申请决定再审行政判决书

- 7 (2024)鲁15刑终257号孔某峰虚开发票、虚开增值税专用发票等二审刑事判决书

- 8 (2025)宁04刑终81号 隋某;郭某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪刑事二审刑事裁定书

- 9 (2024)黔民终357号 欧某、张某康与张某霞、付某均委托合同纠纷二审民事判决书

- 10 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书