收藏

收藏

21

21 随着全球化进程加快,越来越多中国公民选择海外工作、生活或投资。但在近期的境外收入境内申报的检查中,不少长期居住在境外的纳税人也接到了在境内申报境外所得的通知。

对此,大家表示非常疑惑,我并没有在中国境内居住,为什么还要对我的境外收入征税?又该如何解决这一问题呢?

本文结合中国税法规定与国际税收实践,解析税收居民和纳税义务判定逻辑,并探讨如何通过税收协定规范税务安排。

一、税收居民身份的常见误区

误区1:国籍/居留身份≠税收居民身份

中国税法对纳税义务的界定以“税收居民身份”为基础。根据《中华人民共和国个人所得税法(2018修正)》及《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号),中国居民个人需就全球所得(包括来源于中国境内和境外)缴纳个人所得税。这里的居民个人,指税收居民,而非国籍或永久居留权角度的居民。

误区2:未住满183天≠非中国税收居民

根据个人所得税法的规定,在中国境内有住所,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满一百八十三天的个人,为居民个人。

对于此项规定,我们往往更加关注183天的要求,从而忽略了其前提:183天的居住时间要求是针对在中国境内无住所的情况而言的。而判定标准中,还有很重要的一点,即:在中国境内有住所。只要属于在中国境内有住所的情况,那么无需判定在中国境内是否住满183天的条件。住所的判定标准详见“误区3:不居住≠无住所”。

误区3:不居住≠无住所

个人所得税法中的在中国境内“有住所”,是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。也就是说,对于住所标准的判定,通常需要从户籍、家庭和经济关系等角度综合判断,并非简单地根据物理角度是否在中国境内居住而判定,即使长期居住在境外,仍有可能因户籍(如未注销中国户口)、家庭(主要家庭成员均生活在国内)、经济利益关系(如主要资产、收入来源)等因素构成在中国境内的习惯性居住,从而被认定为中国税收居民。

这种情况下,还有可能按照境外居住地的税法规定被认定为当地的税收居民。若同时符合境内外的税收居民认定条件,则需要根据税收协定/安排中的加比规则确定其税收居民归属,详见下文第三部分“若同时符合境内外税收居民身份条件,该如何确定税收居民身份归属”。

误区4:住满183天≠全球收入交税

如果构成中国税法规定中的无住所个人,此时,若在中国境内居住超过183天,并不一定需要就全球所得在中国交税。根据个人所得税法实施条例中的相关规定,在中国境内无住所的个人,在中国境内居住累计满183天,若其境内居住时间连续不满六年,经向主管税务机关备案,其来源于中国境外且由境外单位或者个人支付的所得,也是可以免予缴纳个人所得税的。

需要特别注意:该免税优惠须经税务机关备案方可享受。由于涉及复杂的跨境税务规则适用,实务中,备案过程也较为复杂,如涉及此类情况,建议联系专业律师协助处理,以确保符合税务征管要求。

对于在境内居住时间是否“连续满六年”的判断,根据《财政部 税务总局关于在中国境内无住所的个人居住时间判定标准的公告》规定,“此前六年,是指该纳税年度的前一年至前六年的连续六个年度,此前六年的起始年度自2019年(含)以后年度开始计算。”即:无住所个人在中国境内的居住时间是否连续满六年是自2019年(含)以后年度开始计算,2018年(含)之前已经居住的年度一律“清零”,不计算在内。也就是说,在2024年(含)之前,所有无住所个人在境内居住时间都不满六年。

此外,根据《财政部税政司 税务总局所得税司 税务总局国际税务司负责人就个人所得税183天居住时间判定标准答记者问》中的解释,若在任一年度中,有一次离境超过30天的,就可以重新计算在中国境内连续居住年限。

举例来说,假设M先生为在中国境内无住所个人,M先生自2017年起每年在中国境内的居住时间均满183天,如果从2017年开始计算,2022年为M先生实际在中国境内连续居住满六年的年度,但是由于2018年之前的年限一律“清零”,自2019年开始计算。假设在2019年至2024年期间,M先生在境内居住累计满183天的年度连续不满六年,则经向主管税务机关备案,其取得的来源于中国境外且由境外单位或者个人支付的所得,可免于缴纳个人所得税。假设2024年,M先生有单次离境超过30天的情形(如2024年2月1日至3月15日),其在中国境内居住累计满183天的连续年限就会清零,自M先生下一次在中国境内居住满183天的年度起重新起算。

二、若同时符合境内外税收居民身份条件,会被重复征税吗?该如何避免?

为避免跨境人士取得多国、多地区收入而产生双重征税的问题,无论是国内税法还是双边税收协定/安排,都对此制定了一定的规则。例如:

境外已纳税额

根据《中华人民共和国个人所得税法》及《财政部 税务总局关于境外所得有关个人所得税政策的公告》(2020年第3号),居民个人在一个纳税年度内来源于中国境外的所得,依照所得来源国家(地区)税收法律规定在中国境外已缴纳的所得税税额允许在抵免限额内从其该纳税年度应纳税额中抵免。由此,在一定程度上避免了境内外双重征税问题。

股息收入

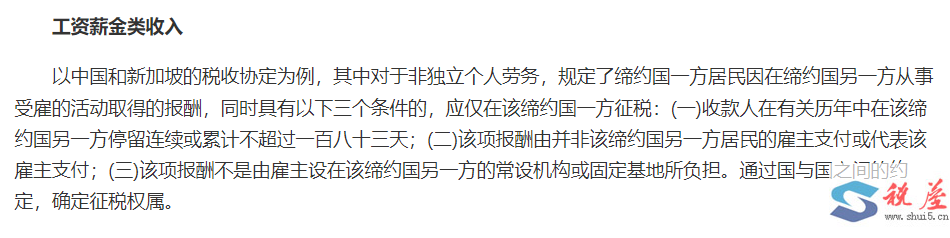

通常情况下,境外个人从境内企业取得的股息,需按20%税率缴纳个人所得税。但通过税收协定/安排的约定,可降低在支付地的纳税义务。

例如,根据中国内地和香港的税收安排,股息受益所有人是另一方的居民,如果受益所有人是直接拥有支付股息公司至少25%资本的公司,则所征税款为股息总额的5%;在其它情况下,所征税款为股息总额的10%。从而降低了股息支付地征税适用的税率。

需要注意的是,若中国税收居民从中国境外取得股息收入,根据《关于境外所得有关个人所得税政策的公告》(2020年第3号),居民个人来源于中国境外的利息、股息、红利所得,不与境内所得合并,应当分别单独计算应纳税额。

同时,纳税人在境外已缴纳的个人所得税税额,能提供境外税务机关填发的完税凭证原件的,准予按照税法及其实施条例的规定从应纳税额中抵扣。也就是说,并非在境外缴纳后就无需在境内交税,而是在境内计算应纳税额时,境外已缴纳部分可依法进行抵免。

抵免方式为:(1)如果境外实际缴纳税额低于按中国税法计算出的应纳税额,则需在中国境内补缴差额部分;(2)若境外实际缴纳税额高于按中国税法计算出的应纳税额,超过部分不能在本年度应纳税额中抵扣,但可以在以后五个纳税年度内,用每年度抵免限额抵免当年应抵税额后的余额进行抵补。

三、若同时符合境内外税收居民身份条件,该如何确定税收居民身份归属

基于上述规定,对于取得境外身份并长期在境外居住的个人来说,很有可能在境内外均构成所在国家/地区的税收居民。当个人同时符合中国境内与境外税收居民身份认定条件时,需依据双边税收协定(或安排)中的加比规则(Tie-breaker Rules)确定其税收居民归属,具体判定逻辑如下:

永久性住所:包括任何形式的住所;

重要利益中心:与其个人和经济关系更密切的所在国,通常参考个人家庭和社会关系、管理财产所在地等因素;

习惯性居处:通常需要考虑在双方永久性住所的停留时间等;

国籍:如果通过上述标准无法判断,则往往会参照国籍进行判定;

协商:如果上述标准仍无法确定身份,则需要由双方主管税局按规定程序协商解决。

由于加比规则的适用判定具有较强专业性,需结合永久性住所、经济利益关联、实际居住情形等多维度因素综合分析,建议在专业机构的支持下开展判定工作。

对于跨境税务规划而言,可通过合理安排居住时间、经济利益中心布局等方式优化加比规则的适用场景,但需注意:境外永久居留身份或国籍并非法定税收居民身份的唯一判定依据,仍需根据居住时长、经济联系紧密程度等实质要件,结合中国及境外税收居民身份认定规则进行综合判定,避免仅以形式身份认定忽视实质纳税义务。

四、税收居民身份证明

从上述规定中可以看出,无论是中国税法的规定还是双边税收协定/安排的要求,对于税收居民身份的判定、纳税义务的确定以及境内外规定的适用,都不是简单通过永居身份或居住天数就可以准确判断的。在正确进行判定的基础上,可能还需要提供一定的资料向税务机关证明政策的适用。

例如,上文中提到的工资薪金收入或股息收入等税收协定中规定的优惠,实务中,其享受的前提可能还需要向主管税务机关进行备案,并可能需要提供境外税收居民身份证明。同样,对于中国税收居民,在境外进行相关税务申报时,境外往往也需要提供《中国税收居民身份证明》。

在这一复杂的判定和资料提交、申请的过程中,往往需要专业服务机构的专业律师、专业税务师予以协助和判定。通常包括:

(一)税收居民身份评估

1.多维度分析:结合户籍、居住情况、资产分布、家庭关系等,判断是否构成中国税收居民;

2.境外身份匹配:评估是否符合境外国家/地区的税收居民条件。

(二)双重居民身份协调

1.协定适用申请:协助准备资料(如境外居留证明、收入来源证明),向中外税务机关申请适用税收协定;

2.冲突解决谈判:协助与税务机关沟通,解决身份认定争议。

(三)跨境税务规划

1.资产结构合理规划:通过更加合规的资产配置方式,对资产和收益进行合理规划和安排;

2.纳税申报合规支持:结合境内外身份情况,对境内外收入进行专业分析和判定,准确确定纳税义务。

五、结语

境外居住期间的境外收入是否需向中国交税,本质是居民身份判定与税收协定适用的综合问题。需要合规进行身份规划并合理安排境内外的居住时间、资产结构,并充分、准确地适用境内外税法规定和税收协定/安排,在确保合规履行纳税义务的同时,在跨境经济活动中优化税务成本。随着全球税务监管趋严,提前规划税收居民身份与资产结构,将成为高净值人群财富管理的必修课。

感谢团队实习生李文瑄对本文的付出。

我要补充

我要补充

0

0

推荐阅读

智能推荐

- 1 税收事先裁定案例:股东划入资产不计入企业收入总额

- 2 律师办理居民企业并购重组业务涉税事项操作指引(2025)(试行)

- 3 居民企业并购重组业务涉税事项操作指引:第五章 附 则

- 4 居民企业并购重组业务涉税事项操作指引:第四章 其他税种的并购重组税收优惠政策

- 5 债务重组少支付的进项税额是否需要转出

- 6 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书

- 7 (2024)豫1702刑初808号梅某睿128一审刑事判决书

- 8 (2025)粤0604刑初292号吴某某、吴某某等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审判决书

- 9 (2025)黑0111刑初39号赵某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书

- 10 (2025)豫1423刑初67号崔某;曾某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书