收藏

收藏

464

464 2025年10月28日,《环境保护税法》经全国人大常委会修改,此次修改仅增加一个条文,位于该法第27条:

“国务院根据国民经济和社会发展以及环境保护需要,对直接向环境排放本法所附《应税污染物和当量值表》规定以外的挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者开展征收环境保护税试点工作。试点实施办法由国务院制定,报全国人民代表大会常务委员会备案。

“国务院及其有关门应当根据挥发性有机物的特点,合理设定征税范围和税额幅度,完善监测技术和排放量计算方法,加强工作协同,加快推进试点工作。

“国务院自试点实施办法施行之日起五年内,就征收挥发性有机物环境保护税试点情况向全国人民代表大会常务委员会报告,并提出修改法律的建议。”

1、什么是“直接向环境排放”?

“直接排放”是相对于间接排放的概念。通俗理解,是指未通过法定处理设施或场所,直接将污染物排入环境。《环保税法》及其实施条例从反面列举了不属于直接排放的情形:①向集中处理场所排放的;②通过符合标准的设施、场所处置、贮存的;③进行综合利用和无害化处理的。即便进行综合利用或无害化处理,其排放物也需符合规定浓度标准,否则仍可能被视为直接排放或面临其他监管要求。

《环保税法》第二条,明确规定了只有“直接向环境排放”是环保税纳税人身份确立和纳税义务发生的唯一前提,是整个环保税法的基石,体现了《环保税法》为了促使排污者减少污染物排放,以达到节约和综合利用资源、改善环境的立法目的。

2、什么是“《应税污染物和当量值表》规定以外的挥发性有机物”?

《应税污染物和当量值表》是2016年颁布的《环保税法》的附件,采用正面清单式的列举方式,明确规定了需要征收环境保护税的具体污染物种类(税目)及当量值(计税单位)。

当量值是环保税中特有的衡量不同污染物对环境造成损害程度的统一换算单位。由排污费制度平移、改进而来。由于不同污染物的毒性、对环境的危害程度截然不同,所以征税不能“一刀切”,通过计算排放量与当量值的比值,作为当量数,再乘以单位税额,最终得到环保税额。污染物的危害越大,则污染当量值越小,意味着当排放量一定的时候,当量数越大,需要承担的环保税额更高。

挥发性有机物主要来源于煤化工、石油化工、燃料涂料制造、溶剂制造与使用等过程中,是形成细颗粒物(PM2.5)和臭氧的重要来源,可引发雾霾、光化学烟雾等大气环境问题。目前可检测的挥发性有机物已达300多种。比如说,石油化工排放的有机污染物,在强烈太阳紫外线的作用下发生光化学反应,产生臭氧。如果空气中的臭氧浓度过高,很容易引起上呼吸道的炎症病变,出现咳嗽、头疼等症状,对生态环境造成负面影响。早在1974年,兰州的西固石油化工区就出现过因臭氧浓度过高,民众出现大面积的眼睛刺激、流泪、恶心、头晕事件。

雾霾是指空气中空气动力学当量直径小于2.5微米的颗粒物,非常容易进入肺部和血液,而且易附带重金属、微生物等有毒、有害物质,会对人体产生严重危害,是普遍和主要的环境致癌物。2013年,我国平均霾日高达36天,仅1月就出现4次大范围雾霾天气,其中北京仅5天不是雾霾天。为此,国务院牵头制定防治计划,出台过《大气污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。

2016年制定环境保护税法时,遵循“税负平移”原则,仅将之前已征收排污费的苯、甲醛等18种挥发性有机物改征环境保护税。为推动改善空气质量、加强生态环境保护,有必要修改环境保护税法,将其余挥发性有机物一并纳入环境保护税征收范围。本条的措辞是“对直接向环境排放本法所附《应税污染物和当量值表》规定以外的挥发性有机物”。通过这次修改,将挥发性有机物全部纳入环境保护税征收范围,强化挥发性有机物治理。倒逼排污单位采取技术升级、强化管理、产业结构调整等措施减少污染物排放。

3、为什么2016年环境保护税立法时没有将所有的挥发性有机物列入征税范围?为什么对《应税污染物和当量值表》规定以外的挥发性有机物展开“试点工作”?

与其他污染物相比,挥发性有机物排放源多,涉及工艺环节多,监测计算要求更高,税额计算更复杂,纳税人缺乏申报纳税经验,征管难度较大,这就是2016年《环境保护税法》未将所有挥发性有机物纳入征税范围,以及需要开展试点工作的原因。财政部认为先行试点,积累经验后再全面推开,更为稳妥。况且,“先试点、后推广”是我国推进改革的一个成功做法,也是税制改革的一项重要经验。

4、为什么试点实施时间是“五年”?

我们发现,很多改革试点的实施时间都是5年,比如说2021年的房地产税改革,也是给了5年的试点期。习近平总书记指出:“对于胸有成竹的、思虑缜密的,那就要搞顶层设计;对于心里没底的、还不成熟的,就摸着石头过河”。针对其余挥发性有机物全面开征环保税的条件尚未完全成熟,而5年的时间恰好能够为系统性收集数据、案例和各方反馈提供充足的窗口,足以观察一项政策从出台、执行到产生初步效果、暴露问题的完整周期,为“摸到足够多的石头”提供了一定的时间保障。五年期被认为是一个较为合理的时长。它既能保证有足够的时间完成政策试点的启动、深入实施、动态调整和全面评估等环节,避免因时间过短而无法充分观察长期效应和暴露深层问题,也防止因时间过长导致政策背景发生变化或占用过多公共资源。

5、“试点实施办法由国务院制定”是什么意思?制定的是什么类型的文件?

《环保税法》属于全国人大及常委会制定的法律,根据我国《立法法》的规定,国务院有权制定行政法规,对于尚处于探索阶段的内容,不适合由最高立法机关以法律形式规定的,法律通常会授权给行政机关制定具体的实施办法,是一种较为高效、专业的立法分工。

试点改革具有高度的灵活性和探索性。面对未知,需要通过先行先试来发现问题、积累经验。对于试点中需要调整的内容,可通过发布补充通知或修订办法等方式快速响应,这远比启动冗长的国家立法修订程序更为灵活高效。

由国务院制定的行政法规,比国务院各部委制定的部门规章效力等级更高,而税款征收涉及到对纳税人财产的处置,需要国务院的权威统领、协调,也需要国务院慎重把关。实际上,具体的起草方案依然由专业部门负责。

6、“合理设定征税范围和税额幅度”是什么意思?怎么评估是否合理?征税范围是什么?税额幅度是什么?怎么确定?

(1)何为“合理”?

在立法审查中,合理性标准包括立法目的正当性、手段与目的匹配性、权利义务平衡性及公民权利限制最小化原则。大白话来讲就是,这个政策可不可行、有没有效?对环保税法来说,需要考虑环境保护目标、经济发展承受力、社会公平、征管效率等因素,看看征税能不能切实达到激励减排、又不损害经济发展的立法目的。

(2)征税范围的界定

考量征税范围是否合理,主要是看目前哪种类型的污染物危害是比较突出的、需要政策予以引导规划的,而且要结合现有的技术手段,看监测技术是否成熟、能否量化指标,是否可检测、可统计、可核查等。

(3)税额幅度的考量

税额幅度是否合理,要从3方面入手:首先,税额要能够覆盖治理成本,才能形成有效的减排激励;其次,要考虑地区之间的差异化,根据当地的环境承载力、经济发展水平、产业结构等因素灵活调整;最后,要考虑社会与经济的可承受性,不能让大部分企业感觉生存压力陡增,也不能让企业感觉无关痛痒不足以引起重视。

7、“加强工作协同”是与哪些部门协同?怎么协同?

《环保税法》主要针对大气污染物、水污染物、固体废物、噪声以及新增的挥发性有机物,但税务机关显然不具有独立征税的能力,其中最重要的协同部门是生态环境主管部门。《环保税法》要求两部门建立涉税信息共享平台和工作配合机制,企业申报的污染物排放数据,由生态环境部门进行专业认定和复核,税务部门根据这些数据作为计税依据;对于申报异常、疑点数据等问题税务部门可以提请生态环境部门进行复核。

除此之外,还需要和财政部门、发展改革委员会等,从宏观层面确保环保税政策税的协调性;与工业和信息化部门协作,引导、鼓励企业采用先进的清洁生产技术、环保设备等;与农业农村部门协同管理畜禽养殖污染等;与司法部门协作打击涉税刑事犯罪,为环保税征管提供有力司法保障。

我要补充

我要补充

0

0

推荐阅读

智能推荐

- 1 现金流量表:穿透利润迷雾,看清经营真相

- 2 公司关联交易的合规要点—基于公司法与税法

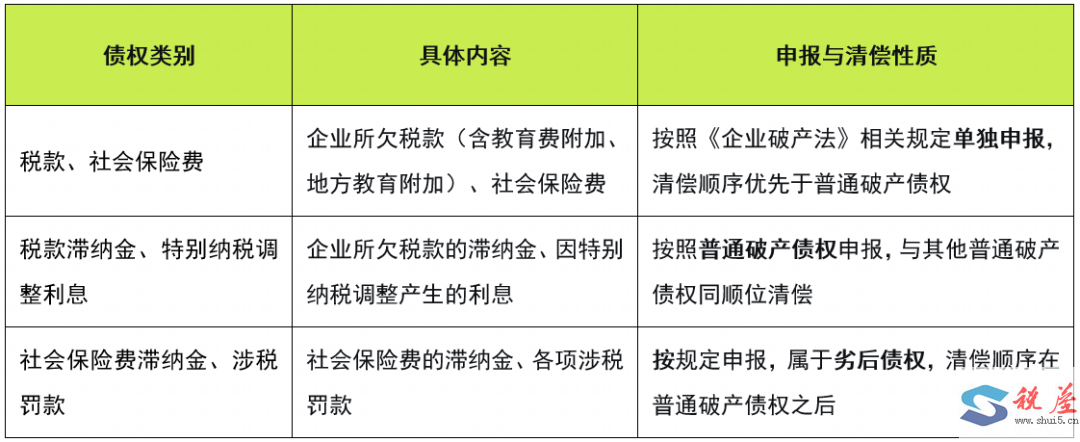

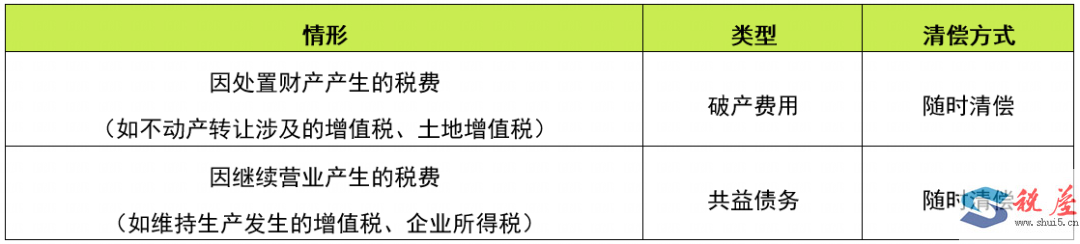

- 3 明晰破产实操指引,优化市场营商环境:《企业破产程序中若干税费征管事项的公告》解读

- 4 异地施工预缴增值税的几大易错点及操作指引

- 5 从税务角度看公司法——债权出资

- 6 (2025)辽行再19号河北港口某有限公司;国家税务总局大连市税务局不予受理行政复议申请决定再审行政判决书

- 7 (2024)鲁15刑终257号孔某峰虚开发票、虚开增值税专用发票等二审刑事判决书

- 8 (2025)宁04刑终81号 隋某;郭某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪刑事二审刑事裁定书

- 9 (2024)黔民终357号 欧某、张某康与张某霞、付某均委托合同纠纷二审民事判决书

- 10 (2024)最高法行再27号广东省兴宁某某工程有限公司与国家税务总局梅州市税务局第二稽查局其他再审审查行政判决书