收藏

收藏

524

524 失效提示:根据财税[2005]105号 财政部、国家税务总局关于停止执行加工出口专用钢材有关税收政策的通知,本文件自2005年7月1日起全文废止。

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,广东分署、各直属海关:

为鼓励加工出口产品的企业使用国产钢材,根据国务院指示精神,经与冶金工业部、外经贸部研究,决定自1998年1月1日起,对列名企业销售到保税区内指定公司的用于再销售给加工贸易企业生产出口产品的国产钢材实行退税。现将有关问题通知如下:

一、对列名企业销售到保税区内指定公司的用于顶替进口钢材加工出口产品的生产用国产钢材,视同出口按17%的退税率办理退税。

二、对上述用于以产顶进的国产钢材数量实行指标管理。列名企业应根据购销合同编制销售计划,并向冶金工业部提出钢材指标申请,由冶金工业部审核汇总后送国家税务总局核准,抄送财政部。需要追加指标时,由冶金工业部提出追

加指标的总额及具体分配情况的申请,经财政部、国家税务总局同意后予以追加指标。同时,列名企业应根据其物流和客户情况选定保税区并设立其公司或指定代理公司,提交冶金工业部审核后送国家税务总局。由国家税务总局核准后下发相关省、市国家税务局执行,同时抄送冶金工业部、海关总署。

销售计划和列名企业及保税区内的指定公司名单每年年初审核一次。

三、销售到保税区的上述国产钢材必须实际运抵保税区,并按现行保税区海关管理办法出口、进口报关手续。

四、上述以产顶进钢材进入保税区后,应指定专门仓库存放,不得与进口货物混放,要设置专门入出库的帐册记录;上述以产顶进钢材不允许未经加工从保税区直接出口、不允许留作区内自用(包括保税区指定公司的自用钢材和区内建设用钢材等),也不得销售给非加工贸易企业。

五、钢铁企业销售到保税区的上述国产钢材先按增值税的规定征税,按其不含税销售额开具普通发票,并按财政部、国家税务总局财税字[1996]8号文件的规定实行“税收(出口货物专用)缴款书”管理办法。

中国钢铁工贸集团公司和中国五金矿产进出口总公司可采取从23家钢铁含税收购(在确定的指标内),然后再销售给保税区代理公司的经营方式,可按本文规定办理退税。

六、保税区内加工贸易企业以上述国产钢材为原料加工产品出口的,免征加工环节增值税。

七、保税区外加工贸易企业从保税区内指定公司购进的上述以产顶进钢材用于生产加工出口产品的,海关按现行加工贸易银行保证金台帐制度的有关规定实施监管。如上述以产顶进钢材或加工成品因故不能出口,需经原审批加工合同的

外经贸主管部门批准同意方可内销。主管海关凭批准内销文件办理转内销及补征关税、进口环节增值税手续。

八、列名企业销售的上述国产钢材在财务上作销售后应按月填报“出口货物退税申报表”,并持海关出具的出口报关单(出口退税专用)、税收(出口货物专用)缴款收、出口收汇核销单、保税区内指定公司与加工贸易企业的购销合同(复印件)、加工贸易企业的加工贸易批件(复印件)向当地退税机关办理退税。

保税区外加工贸易企业从保税区内购入的上述钢材加工产品再出口的,其应退税款的计算应按照财政部、国家税务总局《关于出口货物税收若干问题的补充通知》(财税字[1997]14号)文件第二条第二款的规定办理。

九、对上述以产顶进钢材,区外加工贸易企业如未经任何加工生产直接出口的,应先到加工贸易企业所在地主管征税的税务部门按增值税征税税率与一般贸易出口钢材规定的退税率之差,补缴其差额部分,出口地海关凭区外加工贸易企

业所在地县级以上国家税务局开具的完税证明办理出口验放手续。区外加工贸易企业将以产顶进钢材没有用于加工生产出口产品、对外销售以及加工产品未出口的,应全额补征增值税。

十、列名企业、各保税区海关及主管出口退税的税务机关应交享受17%退税的以产顶进国产钢材销售额、进出口额及退税情况单独统计,并每半年将汇总资料报冶金工业部、海关总署、国家税务总局,抄报财政部。

十一、对违反本通知有关规定、采取弄虚作假等手段骗取退税的,由有关责任企业所在地国家税务局、海关按现行有关税务、海关规定予以处罚。

推荐阅读

智能推荐

- 1 对固定资产计提折旧税会差异的分析

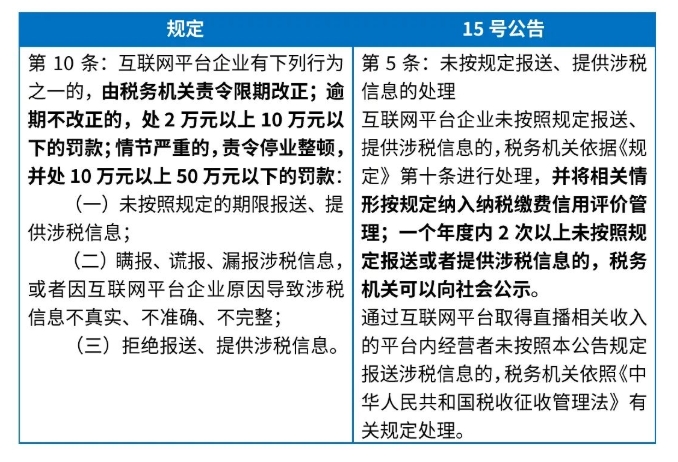

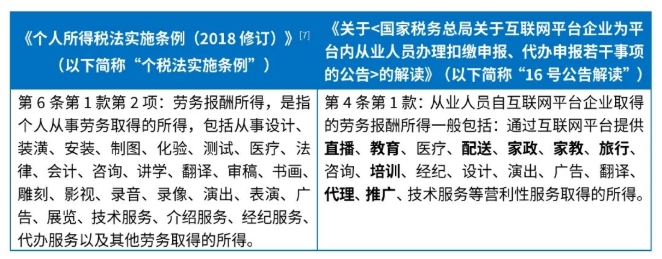

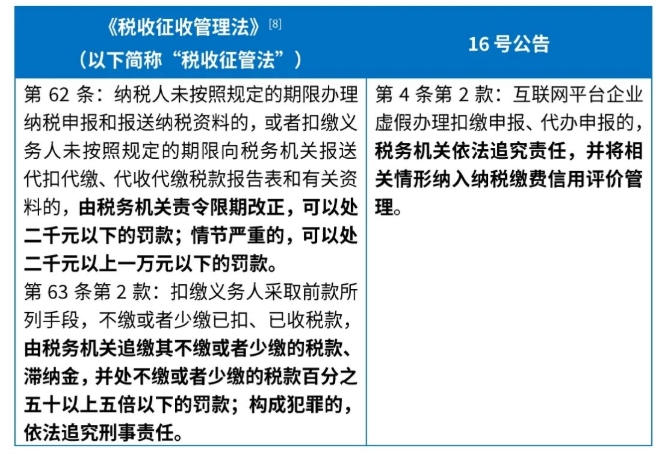

- 2 互联网平台企业涉税信息报送及扣缴申报、代办申报合规指南

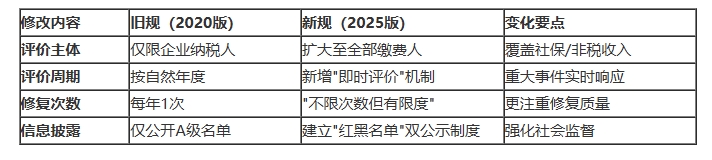

- 3 《纳税缴费信用管理办法》解读

- 4 当纳税人遭遇信用降级——纳税缴费信用新规解读

- 5 平台信息报送与劳务报酬、经营所得(配送外卖、代驾、打赏等)等问题简析

- 6 (2024)最高法执复63号某某建工集团有限公司、西宁某某房地产开发有限公司建设工程合同纠纷、建设工程合同纠纷执行复议执行裁定书

- 7 (2024)最高法民申6606号某某国际有限公司、苏州某某股份有限公司等股权转让纠纷民事申请再审审查民事裁定书

- 8 (2021)鲁03行终52号张某某、国家税务总局淄博市税务局第二稽查局税务行政管理(税务)二审行政判决书

- 9 (2023)川1002执异225号国家税务总局某某局、某某商业银行某某分行借款合同纠纷执行异议执行裁定书

- 10 (2025)辽10行终31号张某华与国家税务总局辽阳市税务局稽查局其他二审判决书