收藏

收藏

684

684 失效提示:依据国税发[2006]62号 国家税务总局关于发布已失效或废止的税收规范性文件目录的通知,本文自2006年4月30日起全文废止。

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:

为了认真贯彻国务院的指示精神,确保将进出口货物应纳的税款足额收入国库,出口货物应退的税款及时地退给企业,严厉打击偷、骗税行为,针对近年来进出口货物税收工作中存在的问题,国家税务总局决定,从1998年8月起在全国范围内进行一次进出口货物税收大检查。具体通知如下:

一、检查范围

进口货物税收方面:1996年至1998年6月全国范围内从事进口、生产加工、经营进口的成品油(主要是柴油)、手机、感光材料(柯达、富士牌的彩色胶卷、相纸)、计算机及配件、汽车及配件的企业和个人。

出口货物税收方面:1996年至1998年6月有出口货物但未申报退税的外贸企业(包括工贸公司,下同)和有进出口经营权生产企业(包括外商投资企业)。对下列企业要进行重点清查:

(一)出口退税率为3%和6%货物的外贸企业;

(二)出口货物增值额较高的1994年1月1日后成立的外商投资企业;

(三)出口货物增值额较低的1993年12月31日前成立的外商投资企业。

二、检查内容

(一)进口货物税收方面:1.批发、经销进口成品油、感光材料、手机、汽车的企业(个人),是否按规定正常申报纳税,取得的进项增值税专用发票或进口税票是否真实,有无隐瞒销售收入、利用虚开、伪造增值税专用发票和进口税票进行税款抵扣等违法行为;2.生产组装计算机的生产企业和进口汽车修理修配企业,是否按规定正常申报纳税,其进项增值税专用发票和进口税票是否真实;3.进口上述商品的进口企业(包括委托进口的企业)是否按国家法律的规定,对其进口商品按章正常报纳税,有无伪造品名、瞒报数量、低报价格以及伪造进口税票等违法行为。

(二)出口货物税收方面:1.外贸企业已出口未申报退税的出口货物是否取得增值税专用发票,是否按规定缴纳了税款;2.1993年12月31日前成立的外商投资企业有无出口不作销售、将出口货物的进项税额在内销货物的销项税额中进行抵扣或收购生产出口货物的原材料及同类出门货物时不索取增值税专用发票或普通发票的行为;3.内资生产企业和1994年1月1日后成立的外商投资企业对出口货物是否按规定计算并处理了“不予抵扣或退税的进项税额”。

三、检查方法

(一)进口货物税收方面:通过行业主管部门、海关提供的信息及各地国家税务局掌握的本地区经销、批发上述进口商品较大的企业(个人)三方面入手,对企业的货源、资金、发票(包括进口发票)进行追踪检查,直至追踪到进口企业。再对进口企业检查其进口税票的真伪,进口商品采购明细账上的进口商品品种、数量、价格是否与进口合同、报关单上所列名的品种、数量、价格相符,是否正确申报纳税。对经营、批发、生产加工进口商品企业的检查面不得少于本地区同类企业户数的30%,对进口企业的检查面要达到80%以上。

(二)出口货物税收方面:

1.关于外贸企业。

(1)退税机关根据总局下发的海关出口货物报关单电子信息,从没有使用的电子信息中剔除按政策规定不享受退税政策的出口货物的信息、不属于该地区而因操作失误传输到该地区的信息、因信息滞后而已人工办理退税的信息及因其他正常因素未使用的信息后,确认外贸企业已出口但未申报退税的出口货物的电子信息。

(2)退税机关将已出口未报退税的出口货物的电子信息提供给相关外贸企业,限期外贸企业向退税机关提供未申报退税的出口货物的供货企业及其具体地址等货源情况,外贸企业须对照出口货物库存账,对购进出口货物进行逐笔清查,凡已村货款但未取得增税专用发票的购进业务等情况都要上报税务机关。

(3)对外贸企业提供的已出口未申报退税的出口货物的货源情况,退税机关如能确认出口货物供货企业所在地基层征税机关的,须将有关出口货物的数量、金额以及未开具增值税专用发票等情况反馈给供货企业所在地征税机关查实处理;退税机关如不能确认出口货物供货企业所在地基层征税机关的,须将有关出口货物的货源等情况反馈给供货企业所在地县(市)级国税局的税务稽查部门查实处理。

(4)对外贸企业不按规定期限向退税机关提供已出口未申报退税的出口货物的货源等情况的,退税机关须对该出口企业按D类企业的退税管理办法管理,并按照已出口未申报退税的出口货物的离岸价格折人民币的金额乘以增值税征税税率计算缴纳增值税,同时按相应离岸价格乘以规定退税率计算退税,具体公式如下:

已出口未申报退税的出口货物应纳增值税=已出口未申报退税的出口货物离岸价格×外汇人民币牌价×征税税率

已出口未申报退税的出口货物应退增值税=已出口未申报退税的出口货物离岸价格×退税税率

已出口未申报退税的出口货物属应税消费品的,也应按规定计算缴纳消费税并按规定办理退税。

2.关于有进出口经营权的生产企业(包括外商投资企业)。

(1)退税机关按照总局下发的海关出口货物报关单电子信息确定外商投资企业的出口额,由主管涉外税收的税务机关据此检查外商投资企业外销销售收入账,查实其出口额是否全部作销售处理,如有未作销售的,应按规定予以补税或按出口货物“免、抵、退”税办法处理。

(2)对1993年12月31日前成立的外商投资企业,检查其进项税额是否按内、外销分别记账;如其对进项税额统一记账,是否按内、外销比例分割进项税额并将外销部分进项税额转入成本。如有将外销部分进项税额混同内销部分进项税额全部在内销货物销项税额中予以抵扣的,税务机关须根据有关规定将已抵扣的外销部分进项税额补征入库并予处罚。

(3)对1993年12月31日前成立的外商投资企业,检查其购进生产出口货物的原材料、零部件及同类出口货物有无不索取增值税专用发票或普通发票的行为。凡购进原材料、零部件及同类出口货物没有相应的增值税专用发票或普通发票的,主管税务机关应及时将有关情况反馈给货源地征税机关查实处理。

(4)对生产企业(包括1994年1月1日以后成立的外商投资企业),检查其出口货物是否按规定计算并处理了“不予抵扣或退税的进项税额”。凡发现未按“免、抵、退”税的规定申报办理有关手续及税款的应当予以纠正。

四、检查要求

(一)各级国家税务局要高度重视此次检查工作,认真学习、领会我局关于此次检查的精神,组织人力、物力圆满完成此次检查任务,确保应纳税款及时、足额入库。

(二)各省、自治区、直辖市国家税务局要成立主管局领导挂帅的有主管出口退税、涉外税收、稽查、征管、流转税等部门参加的协调小组,负责布置、开展检查工作。要根据本地的实际情况制定切实可行的检查办法。涉外税收部门可将此项检查工作与总局已部署的涉外税收专项检查工作(国税函[1998]287号)结合起来进行。总局将视检查工作进展情况适时派出工作组赴检查进度慢的地区督促指导工作。

(三)各地国税局在检查中要有全局观念、对涉及跨地区检查及补征税款的,要积极配合、及时通知,不得隐瞒和放纵。

(四)各省、自治区、直辖市国家税务局要将检查情况及有关数据(具体内容见附件1、2)于1998年9月底前上报国家税务总局。

推荐阅读

智能推荐

- 1 对固定资产计提折旧税会差异的分析

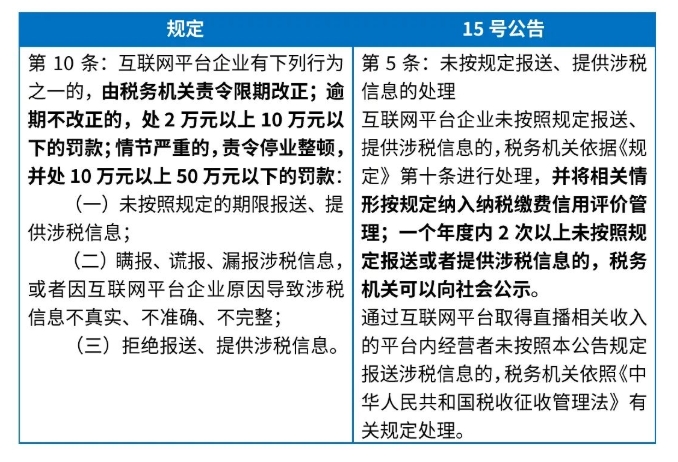

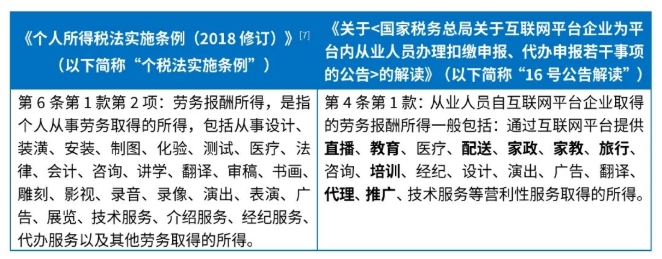

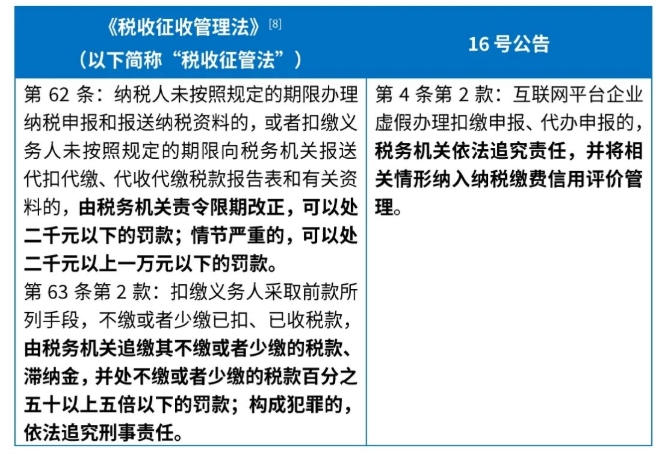

- 2 互联网平台企业涉税信息报送及扣缴申报、代办申报合规指南

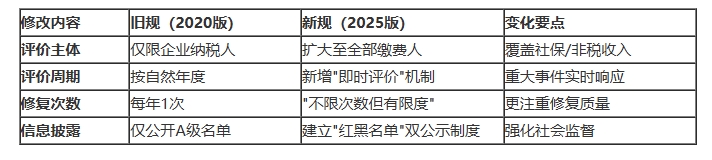

- 3 《纳税缴费信用管理办法》解读

- 4 当纳税人遭遇信用降级——纳税缴费信用新规解读

- 5 平台信息报送与劳务报酬、经营所得(配送外卖、代驾、打赏等)等问题简析

- 6 (2024)最高法执复63号某某建工集团有限公司、西宁某某房地产开发有限公司建设工程合同纠纷、建设工程合同纠纷执行复议执行裁定书

- 7 (2024)最高法民申6606号某某国际有限公司、苏州某某股份有限公司等股权转让纠纷民事申请再审审查民事裁定书

- 8 (2021)鲁03行终52号张某某、国家税务总局淄博市税务局第二稽查局税务行政管理(税务)二审行政判决书

- 9 (2023)川1002执异225号国家税务总局某某局、某某商业银行某某分行借款合同纠纷执行异议执行裁定书

- 10 (2025)辽10行终31号张某华与国家税务总局辽阳市税务局稽查局其他二审判决书